据1月16日《法制日报》报道:日前,黑龙江省《诚信旅游建设“红黑名单”管理办法(试行)》(下称管理办法)正式印发。该管理办法旨在建立旅游行业守信激励、失信惩戒机制,促进行业健康稳定发展。管理办法要求,当 ...

日前,黑龙江省《诚信旅游建设“红黑名单”管理办法(试行)》(下称管理办法)正式印发。该管理办法旨在建立旅游行业守信激励、失信惩戒机制,促进行业健康稳定发展。管理办法要求,当旅游经营者和从业人员同时符合列入红名单和黑名单条件时,将其列入黑名单。

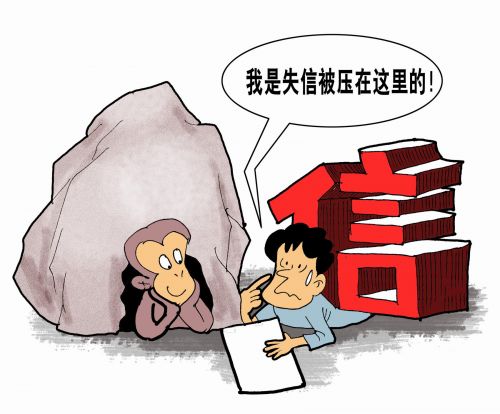

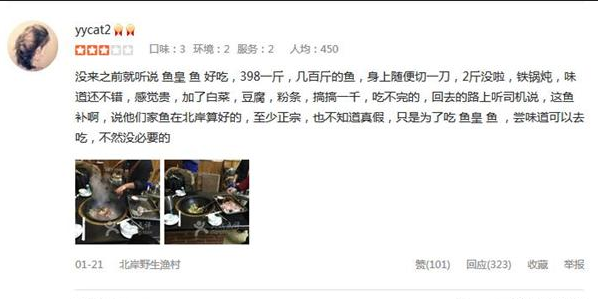

黑龙江冰雪旅游近期因亚布力和雪乡事件而备受争议,旅游形象和口碑更是跌至低谷。在这个时候,当地出台这个管理办法,虽有救火应急的意味,但在旅游行业中建立红黑名单,推行守信激励和失信惩戒机制,思路是对的,即便没有这次的负面事件,也非常有必要。此时,当地旅游业正饱受失信问题困扰,在这个紧要关头布局旅游行业信用建设,在旅游乱象治理中引入信用调控机制,可谓正当其时,效果或许会更好。

当今社会经济活动中很多问题以及乱象,都能从信用方面找出原因。人们已经深刻认识到,维护社会秩序、调控社会行为,绝不能只靠法律、道德或人们的信仰。努力搭建打造道德、法律和诚信共同驱动的“三驾马车”,发挥三者的相辅相成和综合调控作用才会行之有效。对于负面问题、失信现象频出的旅游行业,信用更是一剂不可或缺的良药。旅游服务中常见的欺客宰客,诱导、强迫消费等问题,实质上是一种失信行为。

试想,如果能将旅游经营者和从业人员都能纳入完善、有力的信用机制,为他们的经营服务行为划定清晰明确的信用边界和红线,就能够为旅游业规范服务和发展添加一道紧箍咒,提供一种宝贵的信用指引。

对于信用机制而言,只有落实到位才有意义。例如,对于上述红黑名单,一方面要有全覆盖的信用采集机制,建立统一严谨的评定标准和开放高效的入信通道,确保将所有旅游商家和从业人员全部、及时纳入征信,该上黑名单就上黑名单,该入红名单就入红名单;另一方面要有细化、联动的信用应用规则,形成联合惩戒和多层激励的应用体系,既要让失信者“一处失信、处处难行”,也要让长期守信者持续享受到诚信带来的红利和名誉,让他们切实感到名利双收的实惠与荣光。否则的话,红黑名单或将沦为一纸空文,可能谁也不会重视,反正不管是红还是黑,都无关痛痒。诚然,要让红黑名单完全落到实处并发挥效用,恐怕还有很多工作要做。所以,对黑龙江旅游红黑名单的做法,要点赞,也要观后效。