长期以来,像中国国家博物馆、首都博物馆等馆藏较为丰富的博物馆,几乎天天都会迎来不少游客。客观上,这也对博物馆参观秩序等形成了压力。在国际博物馆日到来前夕,中新网记者走访了国博、首博等博物馆,发现尽 ...

长期以来,像中国国家博物馆、首都博物馆等馆藏较为丰富的博物馆,几乎天天都会迎来不少游客。客观上,这也对博物馆参观秩序等形成了压力。在国际博物馆日到来前夕,中新网记者走访了国博、首博等博物馆,发现尽管有工作人员不停提示,单一些不文明行为还是时有。(中国新闻网5月18日)

博物馆不仅仅是一个公共场所,民众对博物馆的态度,体现的也是一个国家、一个民族、一个时代对历史文化的尊敬。试想,如果换成人民礼堂、学校课堂、古寺道观,又有多少人敢“木中无人”做出不文明的举动呢?而面对博物馆中的不文明,笔者感到可用信用惩治的手段,约束游客的不文明行为。

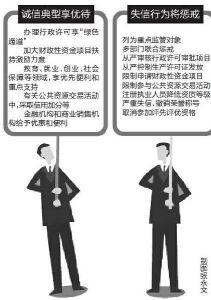

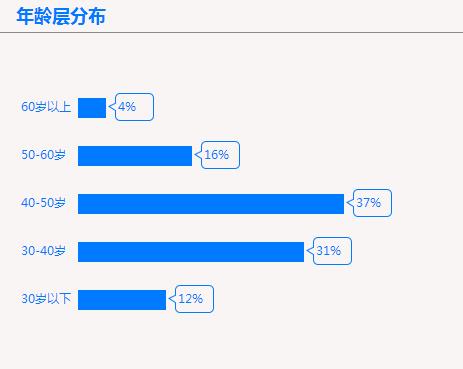

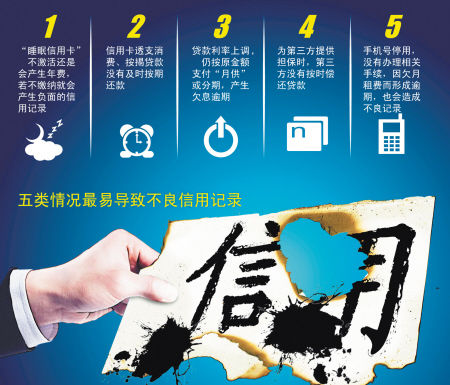

也许有人会说,信用惩治并不是万能药,不能解决一切问题。但实际上,针对道德礼仪方面的恶行,以实名制为基础的信用惩治制度,往往起到十分明显的作用。近年来,社会上各类不文明的现象,频频出现在新闻报道当中,人们对社会文明的重视程度越来越高。面对社会中的种种恶行,国家开展了一系列的以信用惩治为主的活动,有效缓解了部分乱象。所以,可将买票实名认证与信用惩治联合起来,要求进入博物馆的游客自觉履行文明责任,否则其不文明的举动将上传至网络,受到社会各界的广泛监督。

当然,也有人会说信用惩治太严厉,用于针对博物馆中的不文明是不是太重了。要知道信用惩治并不是行政概念上的处罚,而是一种约束,对社会道德起到的是督促引导的作用。正如哲学家阿奎那说的那样:“法律的真正目的,是诱导那些受法律支配的人求得他们自己的德行。”事实上,加强信用惩治,也并非在社会中的各个方面进行限制,当下只需要限制那些不文明的人进入博物馆、图书馆、艺术馆等文化场所罢了。面对现实需求,相信很多人都会慢慢提升自律意识,适应社会文明形势。

其实,博物馆中的不文明举动,也源于我们文明教育还没有跟上时代的步伐。面对不断丰富的精神文化生活,仍有部分人的思想还停留在较为“粗犷”的过去,而这种状态在不同程度上也延伸至下一代。所以,在博物馆中,“熊孩子”也成了最难以应付的一个群体。因此,加强针对孩子的文明教育,还得从父母一辈入手,通过信用惩治,将孩子的不文明举动和大人的利益捆绑在一起,督促大人积极进行教育,慢慢提升社会的整体道德水平。

同时,面对博物馆中的“不文明”现象,不能用太苛刻的眼光看待。每个人都积极主动地劝解和教育,相信博物馆的秩序也会美好许多。