当前,中国经济正进入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态阶段,商业银行以信贷扩张为核心的传统经营模式难以为继,纷纷转型拓展债券承销等金融市场及投资银行业务,以实现新的利润增长。然而,随着经济下行压 ...

当前,中国经济正进入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态阶段,商业银行以信贷扩张为核心的传统经营模式难以为继,纷纷转型拓展债券承销等金融市场及投资银行业务,以实现新的利润增长。然而,随着经济下行压力的加大,近年来企业信用债券违约事件时有爆发。商业银行是信用债市场的主要资金来源和风险承担者,信用债市场不断积聚的风险和刚性兑付的打破对银行的稳健经营构成了重要影响,需要引起高度关注。

违约原因

我国债券市场曾超过十年(2001年至2014年3月)没有发生过发行主体实质性违约;即便偶尔出现信用事件,也都在刚性兑付的环境下化解,债券收益并不反映其风险,债券持有人总能稳得信用利差。这一“神话”随着2014年3月“11超日债”未足额兑付终结。2015年,信用债市场风险持续暴露,违约主体从民企扩散至国企和央企,违约债券类型从私募债蔓延到公募债。2016年上半年,信用违约加速爆发,违约品种涵盖了包括超短融在内的所有债券。截至今年7月14日,我国债券市场已发生违约的公募债券共计30只,涉及20个发债人,违约债券总规模为248亿元。分析来看,企业信用债违约主要有以下两方面原因:

一是受经济周期因素影响,煤炭、钢铁、光伏、化工等产能过剩行业的企业盈利水平大幅下降,甚至出现巨额亏损,导致这些企业发行的信用债券出现大面积违约。例如,今年6月,四川省煤炭产业集团有限公司发布2015年度第一期短期融资券(15川煤炭CP001)未按期足额兑付本息的公告,10亿元债券正式宣告违约。东北特殊钢集团有限责任公司发行的14东特钢PPN001号债券也宣告违约。

二是国际金融市场风险的反向溢出效应导致信用债券市场出现违约。在全球经济增速放缓背景下,企业经营的外部环境恶化,生产经营面临困难,而中小民营企业自身资本实力较弱、公司治理结构不完善、抗御风险的能力更为薄弱,因此爆发多起违约事件。

主要影响

总体来看,目前企业信用债券违约尚未形成重大风险,债券市场信用风险基本可控,但如果不及时加以控制,在“去产能、去库存、去杠杆”的背景下,有可能爆发更大的风险,进而对实体经济和银行产生重要影响。主要表现为:

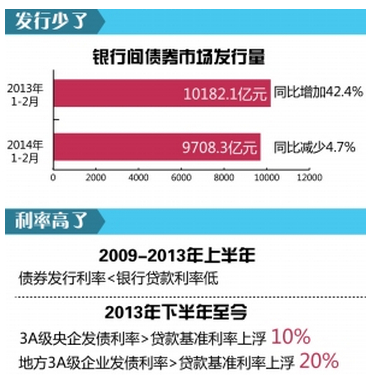

企业融资成本和融资难度增加。经济下行压力下,银行为控制风险开始收缩信贷,因此发行信用债券成为企业获取融资的重要手段。然而,在宏观经济减速的大背景下,一些企业不同程度地出现了资产负债结构恶化和盈利率下滑的窘境,信用债违约现象难以避免,而这直接降低了潜在投资者购买企业信用债券的意愿,增加了企业融资的成本和难度。

风险向商业银行传染。尽管商业银行在债券募集中只承担债券承销、资金托管等义务,对企业债务的最终偿还不承担实质性的偿付或担保责任,但在企业债违约事件中仍难以完全置身事外。一是企业信用债违约风险会波及到银行信贷资产。在经济下行、企业融资困难的背景下,企业往往寻求多元化的融资渠道,债务组成中既有银行贷款,也有债券融资。企业信用债违约风险上升会加剧市场恐慌情绪,降低投资者风险偏好,银行也会进一步收缩贷款,从而引发更多的企业信用债出现违约,“多米诺骨牌效应”最终将使商业银行的信贷资产面临更大风险。二是债券市场违约现象将使商业银行理财产品、资产证券化产品处于风险暴露之中。由于商业银行发行的理财产品、资产证券化产品等多投资于货币市场、债券市场,信用债的大面积违约将使商业银行理财产品出现收益下降甚至到期不能兑付的风险。三是违约风险上升导致债券需求下降,银行的债券承销业务发展面临压力。四是银行在企业信用债的承销、托管等过程中,如果信息披露、尽职调查工作存在疏忽,当企业信用债出现违约时,将可能承担相应的责任,形成重大声誉风险。

防范建议

面对企业信用债违约的现象,商业银行应该采取以下对策积极应对:

严格发行人资质审核。商业银行应按照供给侧结构性改革的要求,加强对信用债发行客户的行业风险管理。对光伏、造船、风电、煤炭、有色金属等产能过剩行业,要严格审核其资质条件,审慎承销其发行的信用债券,避免产能过剩行业客户发行的信用债发生新的违约风险。

深入开展尽职调查。商业银行在担任企业信用债的承销商时,应对企业的资产负债情况、盈利状况、公司治理结构等进行严格的尽职调查,摸清企业资产底数,避免资产负债率过高、公司治理结构不完善的企业发行的“垃圾债券”进入债券市场。

完善信息披露制度。在信用债的承销、发行过程中,商业银行应切实履行承销商的职责,督促债券发行人做好信息披露等工作,避免在债券违约时,因信息披露不实、尽职调查不到位而受到投资者的质疑甚至法律追偿。

全面加强风险管控。由于信用债券市场与商业银行发行的理财产品、资产证券化产品等资产业务高度关联,信用债券市场违约将直接引发理财产品、资产证券化产品的兑付危机,为此,商业银行应审慎发行与信用债券市场挂钩的理财产品、资产证券化产品,防止市场风险的传染和放大。此外,银行需高度警惕企业信用债发行过程中可能出现的“抽屉协议”、暗箱操作等风险,加强内部控制,加大隐性担保和潜在风险排查力度。