将于今年5月1日开始实施的国内某市老年人权益保障条例规定,如果子女等家庭成员拒不探望老人,老人可以提起诉讼,要求他们履行探望的义务,当地的法院也可以根据起诉,作出相关判决,要求子女回家或者到养老机构探望 ...

将于今年5月1日开始实施的国内某市老年人权益保障条例规定,如果子女等家庭成员拒不探望老人,老人可以提起诉讼,要求他们履行探望的义务,当地的法院也可以根据起诉,作出相关判决,要求子女回家或者到养老机构探望。如果当事人拒不执行,相关信息将会归入信用平台,给当事人的工作与生活带来一定影响。

在现实中经常看到两种情形:一种是把简单问题复杂化,明明很简单的问题,非要“边路出击”,搞出一套花样繁杂的“组合拳”出来;还有一种是把复杂问题简单化,明明很复杂的问题,非要“直接起高球”,幻想毕其功于一役。比如信用记录,就常被作为一剂特效药,用于防治各种各样的“病”。

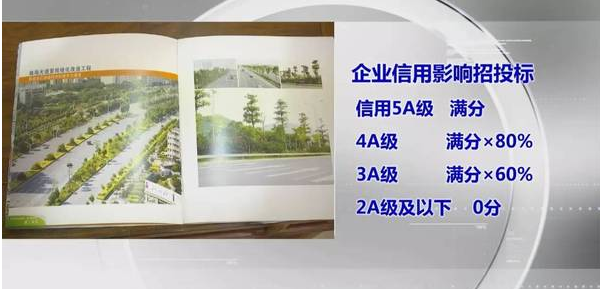

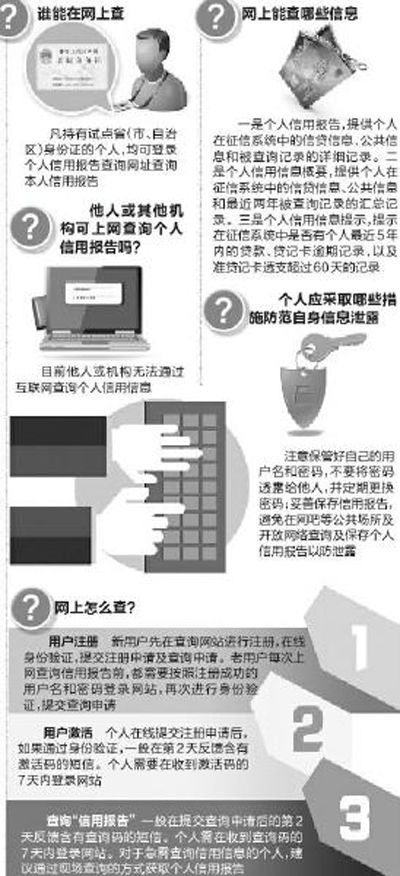

有心者不难发现,过去有“闯红灯将与信用挂钩”“不还银行贷款将与信用挂钩”“室内吸烟将与信用挂钩”“旅游不文明将与信用挂钩”……而现在又加上了“不常回家看看要与信用挂钩”。这么做面临的首要问题是,信用记录真有这么神吗?不容否认,信用记录作为调节社会秩序的有效手段,在西方国家得到了普及,并取得了良好的效果。但从国内实际情况来看,虽然信用记录推出的时间不短,但其实际作用并不明显。

要解决“基础秩序紊乱”的问题,信用建设原本是一剂良药,但在我们这里,似乎还没有发挥出应有的作用。正因如此,什么都与信用建设挂钩,很让人担心信用平台会不堪重负。最好还是好好调研,把最关键的、最能够发挥作用的因素与信用挂钩。如此,才有利于信用建设轻装上路。

至于国内某市曾经推出的将市民的违建、群租、非法营运、出租司机绕路、借书逾期不还、欠缴水电煤费用等信息,都纳入信用平台的做法,更是混淆了信用记录与诚信记录之间的关系。从设计和历史沿革来看,信用制度主要是通过对当事人经济活动的记录,采集相关信息,反映个体的财务状况和信贷能力。而诸如室内违规吸烟、不回家看望老人、借书逾期不还之类的事情,本不属于信用记录管辖的范畴。

事实上,信用平台的建设速度和力度,还远不如人意,在经济社会中没有发挥出应有的作用。如果秩序建设再患上“信用依赖症”,容易再度弱化信用记录的作用,让信用记录有“污点”成了“狼来了”式的传说。这样的态度,看起来很重视问题的解决,其实只是“摆造型”,还会变相成为信用平台建设完善的阻力。