2月1日起,江苏开车人再有闯红灯、酒驾、肇事逃逸等违法行为,可不仅是面临罚款记分了。1月13日发布的《江苏省机动车驾驶人文明交通信用管理办法(试行)》详细规定了交通失信行为,个人出现并累积后将受到多部门联动 ...

2月1日起,江苏开车人再有闯红灯、酒驾、肇事逃逸等违法行为,可不仅是面临罚款记分了。1月13日发布的《江苏省机动车驾驶人文明交通信用管理办法(试行)》详细规定了交通失信行为,个人出现并累积后将受到多部门联动惩戒。对机动车驾驶人交通失信行为及惩戒措施作出系统全面可操作的规定,江苏此举在全国还是首次。(《新华日报》 1月14日)

在大数据时代,信用这一抽象概念不断被量化。其好处显而易见,试想,每一次失信行为都会被记录,并且被量化积累,势必唤醒公众诚信意识。但就交通违法与信用挂钩而言,能否互借东风?达到既推进信用体系建设,又营造良好交通秩序的效果,还有诸多事项需要研判。

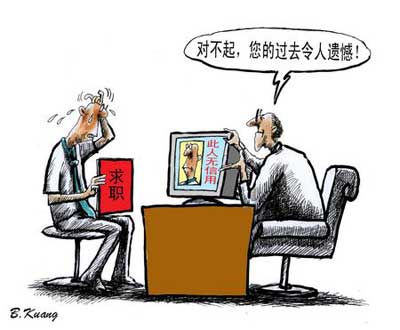

实际上,信用考核进入公众生活本无可厚非,但要注重其合理性。以江苏出台“交通信用管理办法”为例,其逻辑根基就不牢靠。原因有二,其一,将交通违法与信用强扭在一起,存在违背程序正义之嫌。一些交通违法行为理应受到交通法处理,而将这些处罚纳入诚信体系,显然缺乏相应法律依据。

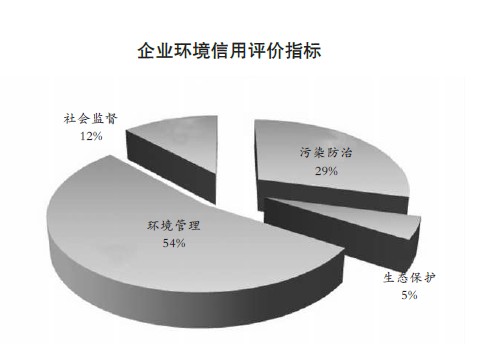

其二,交通管理与信用考量之间的“跨界混搭”,弄不好就会越位。信用的量化存在领域间的差异,比如经济领域侧重经济信用指标的采集,其效能也反作用于经济行为。现在来看,当地将信用量化产生的效能延伸到诸多领域,是不成熟的。毕竟各领域都有相应法规,而惩处的泛滥势必削弱法律威严。

具体来说,驾驶人的交通违法行为,触犯的是交通管理法规,强加到经济信贷、就业审核、公务员报考等领域就站不住脚了。

那么,交通领域的诚信考量仅作用于交通领域本身就合适了吗?也值得商榷。推行交通诚信管理还要考虑“沉没成本”,一项法规的出台,其执行成本几何?不能没有考量。现在交通扣分系统管理已经相对成熟,信用采集对于交通管理只能是辅助措施,若是辅助措施的成本太大,显然划不来。

诚然,社会诚信问题不容小觑,但不能通过“盲目联姻”来解决。毕竟初衷良好不能代表程序正义,追求治理管理效果也要合乎法律精神。