国内债券市场经过多年发展已经有了长足的进步,在市场逐渐趋于成熟的情况下,作为债券市场的基础设施之一的信用评级行业也逐渐走向成熟,国内相应的信用评级制度也在全面规划和部署以适应债券市场的发展。就如何 ...

国内债券市场经过多年发展已经有了长足的进步,在市场逐渐趋于成熟的情况下,作为债券市场的基础设施之一的信用评级行业也逐渐走向成熟,国内相应的信用评级制度也在全面规划和部署以适应债券市场的发展。就如何完善信用评级制度体系等问题,本报记者日前专访了评级行业权威专家、上海新世纪资信评估投资服务有限公司总裁朱荣恩。

强化交易对手

主体评级监管

记者:今年以来债券市场发生了多起信用违约风险案件,在这样的背景下,信用评级对于整体风险防范能起到什么作用?在评级制度安排上还有哪些进步空间?

朱荣恩:一方面,出现信用违约事件是我国债券市场深化发展的重要体现;另一方面,违约案件发生提醒各方强化风险揭示和防范系统性风险发生,这就需要加强交易对手评级。美国爆发的次贷危机以及此后的金融危机,有很多经验教训可以汲取。次贷危机的最高峰是雷曼兄弟破产,导致市场上流动性冻结,一时间风声鹤唳,金融机构人人自危,除了反映结构性金融产品本身的风险外,也反映了交易对手之间的信用风险会诱发全球性的金融危机和经济危机。同时,危机也深刻地揭示了独立交易对手安全对于金融系统稳定的重要作用以及对独立交易对手进行主体信用评级的必要性。

就目前国内对于交易对手、交易产品的信用评级而言,社会化、市场化的评级机构在现有的评级制度和惯性下,往往是在交易主体存在现实发行债券的需要下才对交易对手的主体信用进行评级,并未形成对交易对手常态化的主体评级相关制度,难以满足交易主体对各自交易对手风险的计量和检测需要。因此,需要监管机构推动对交易主体信用评级的常规化、常态化,强化信用评级在交易对手和交易产品中双重信息不对称中的缓减功能。只有通过这样的制度安排才可以从交易对手的相关性风险、交易产品的信用风险两个环节、双重渠道完善我国的金融稳定体系。

目前我国的监管制度对交易主体的监管更多地强调交易主体所交易产品信用的监管,而相对弱化了对交易主体信用的监管。要维护金融系统的稳定,在监管思路上,不仅要继续强化对交易产品信用的监管,更需要对交易对手信用的监管。

不同评级符号和定义

更好地揭示风险

记者:在成熟的债券市场上,发行人往往寻求两家甚至多家评级机构的评级,各家评级公司的评级符号有所不同,符号定义也略有差别,这对国内是否有借鉴意义?

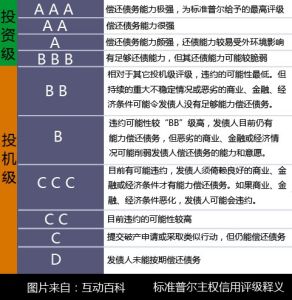

朱荣恩:信用评级在金融市场上主要发挥三方面的作用:缓减金融市场信息不对称;为投资者提供定价参考;为投资者提供投资组合所需要的风险参数,包括违约率、违约损失率等。信用评级反映的是前瞻性的观点,是对未来的展望,而不是对过去的鉴定。不同的评级机构对同一个被评对象可能因为各自在评级思想、方法的不同,得出不同的评级观点。

从评级业发展的历史和现状看,评级机构在方法上尚不存在统一的信用评级标准。评级机构对具体发行人或债务工具的评级仅代表评级机构自身对发债主体和债务工具基本观点和看法。信用评级的这一特征,也决定了在成熟市场上,发行人往往需要寻求两家甚至多家评级机构对其进行评级,其目的是向投资者展现不同的评级观点来增强投资者对其信用的确认。

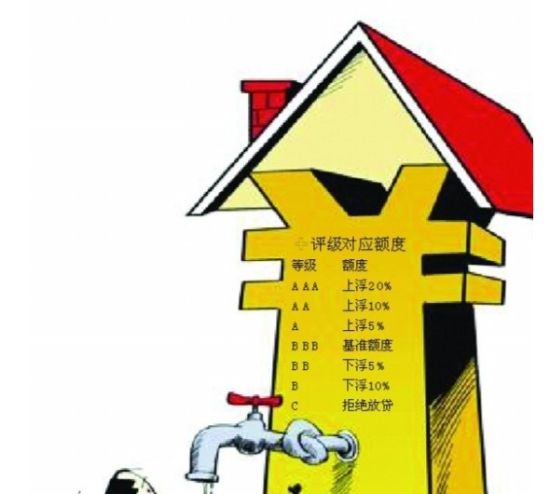

各家评级机构对各类不同产品使用不同的评级符号,可以让投资者直观地感受到各类不同产品的特性以及各家评级公司的不同评级观点,有助于投资者对风险有清晰地判断,方便投资者进行风险定价。从实践上看,各类产品的性质不同,如果都用统一的评级符号,会造成混淆。

随着国内市场的逐渐成熟,各类债务工具产品越来越多样化,因此在评级符号和评级符号标示上,可以让不同的评级机构使用不同的符号,以便投资者能够直观地感受到不同的风险性质。

评级机构

如何管理利益冲突

记者:评级机构的收费模式一直引起市场的热议,国内也开始在进行多种收费模式信用评级的探索,未来这方面的实践还可以有哪些进步的空间?

朱荣恩:市场上对于评级机构收费模式的讨论,其核心是评级机构面临的利益冲突问题。目前评级机构主要有两种收费模式,一种是发行人付费模式,另一种是订阅者付费模式,国内称之为投资者付费模式。不管哪一种付费模式,都面临着利益冲突问题。国际证券监管组织(IOSCO)制订的《评级机构行为准则》强调,评级机构应当管理好利益冲突,进行充分的信息披露,以便投资者作出判断。

从国外的实践看,截至2013年底,在美国证券交易委员会注册的10家全国认可的统计评级机构(NRSRO)中有3家是采用了订阅者付费的业务模式,这3家机构的评级总数大约占全部评级数量的1.36%。也就是说,目前发行人付费还是信用评级行业的主流业务模式。

从国内的实践看,国内已经成立了一家投资者付费模式的评级机构,除了传统产品评级外,还参与了资产证券化产品的评级。但是在资产证券化产品中的评级费用一般都由信托支付,这和传统的发行人付费模式之间并没有太大差异。在这方面,美国证券交易委员会根据《信用评级机构改革法2006》制订的17g-5规则可以提供给我们一些借鉴。这条规则规定,接受委托进行资产证券化评级的评级机构应把所有相关资料全部上传至监管部门的一个专门网站,其他评级机构可以获取这些资料,做出相应的评级。其他评级机构可以接受订阅者或投资者的委托去做这项评级,也可以做主动评级。这样,投资者对同一个资产证券化产品可以获得多方面的意见,同时,各家评级机构也有更多机会尝试订阅者付费或投资者付费的业务模式。