“我能信任你吗?”“我可以相信什么?”在社会转型期,这样的追问几乎存在于每个人心中。 2013年初,中国社会科学院社会学研究所发布《社会心态蓝皮书》,该书披露的调查结果显示,社会总体信任程度的得分平均为 ...

“我能信任你吗?”“我可以相信什么?”在社会转型期,这样的追问几乎存在于每个人心中。

2013年初,中国社会科学院社会学研究所发布《社会心态蓝皮书》,该书披露的调查结果显示,社会总体信任程度的得分平均为59.7分,已经进入了“不信任”水平,群体间的不信任逐渐加深,不同阶层、群体之间的不信任程度也在慢慢扩大。

而天津社科院社会学研究所刚刚完成的一项关于民情民生、覆盖本市各个群体的大型调查,其结果更加佐证了《社会心态蓝皮书》中的结论——在问卷中提到“您是否认为当前‘社会诚信低’这一问题较为严重?”在提交的1028份有效问卷中,认为“比较严重”、“非常严重”的比例高达67%。由此可见,三分之二以上的被调查人士对社会诚信度持悲观态度。

是什么原因让我们难以互信?如何重拾信任的信心?记者日前对此进行了深入采访。

情景回放

聊聊身边那些“伤人”的话

回放1

“我知道您工作敬业,为医院多创造效益我们也理解……”

“16床宝宝家长,一会儿我们要为新生儿抽取足跟血进行化验,请您配合。”日前在本市某医院产科病房内,主治医师刘莉带着护士,在早班查房时与产妇及家属进行交流。

“这项检查主要查什么?”看到护士拿着抽血针管,家属急忙询问。

“苯丙酮尿症和甲状腺功能减低症。”刘莉告之。

“我们不查行吗?孩子活蹦乱跳的,能吃能喝,不可能有病!”

为了向家属讲明检查目的,刘莉耐心地说:“我们的想法跟您一样,也希望孩子健健康康的,但是在临床上,有些孩子并没有明显的症状,实验室指标却是阳性。这属于早期筛查项目,也是为了早发现早治疗。”

“我知道您工作敬业,为医院多创造效益我们也理解,花点钱是小事,平白无故扎孩子一针,我真是舍不得!”

病人家属的话外音,让刘莉有些伤心。她告诉记者,从医10年,类似这样的事,她和她的同事没少遇到,明明是为了病人着想、是治病救人,却被认为是让他们多花钱,这让她感到很无奈。“这到底是怎么了?救死扶伤是医生的天职,可病人与医生之间,为什么却失去了最基本的信任?”

回放2

“你说他凭嘛自己掏钱给大伙办事?还有人乐意干赔本的买卖?”

陈兵的一片好心遭遇了尴尬。几年前,为了解决小区物业管理难的问题,他自筹资金成立了管理队伍。小区有人管了,物业费却收不上来,他不得不自掏腰包给工人发工资,硬撑了两年后,现在他有点支撑不住了。

“你说他凭嘛自己掏钱给大伙办事?还有人乐意干赔本的买卖?他是不是有别的目的?”面对记者的采访,居民不谈干净的小区环境、良好的物业服务,反而问了记者一串问题。

通过走访,记者了解到,这个小区最初是有一家物业公司的,刚干了几个月,把大伙的钱收上来之后,就卷钱“闪”了。没有了物业,也找不到开发商,大家心里顶着火儿。看着越来越混乱的环境,在此小区居住的陈兵自己成立了一支保洁队伍,清整垃圾、铲除杂草、楼道保洁全都包了,很快小区就有了起色。

“大伙不相信,我也理解,现在很多居民已经成了惊弓之鸟,总认为我有什么目的。”谈起此事,陈兵很是无奈,“您说每平方米每月才收3角钱,只是为了维持这支队伍正常运转,我也在这小区住,要说我有目的,唯一目的就是不希望自己住在垃圾堆上。”

回放3

“你是不是还有一块‘自留地’供自己家里人吃菜用?”

李广文种了一辈子地,老实厚道,从来没有像今天这样被人怀疑。“我说我的菜不打农药,物理除虫,施农家肥,你们城里人不信。”面对采访,老李有点激动,“到我地里采摘,非要问我,你是不是还有一块‘自留地’供自己家里人吃菜用?我说没有啊!”

老李确实没有,他家吃的菜,与对外出售、采摘的菜出自同一个棚。走进老李的蔬菜大棚,西红柿已经挂果了,有的已经熟透、有的开始泛红、有的还很青涩。“我从来不用什么催红素,就等自然熟,吃着放心,心里也踏实。”老李指着悬挂在空中的黄色粘板告诉记者,那是专门粘虫子用的,有了这个武器帮忙,他家的菜就无需打农药了。

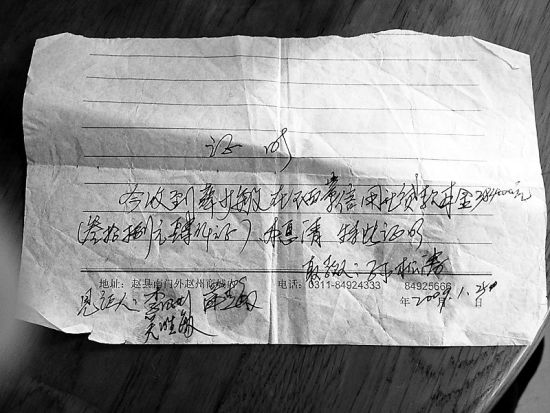

可是,老李却经常受到别人的质疑。因此,在生产中,他养成了写田间日志的习惯,每天干了什么,施的什么肥,蔬菜何时播种、开花、结果都一一记录在案。这也不行。有人来采摘,他拿出来给别人看,有些人很不以为然。没办法,每当别人脸上写有“不信”时,他就顺手摘下一根黄瓜,或是一个西红柿,用手擦擦土,大口大口地吃起来。

现象探究

什么原因让我们容易失去互信

天津社科院社会学研究所刚刚完成一项关于民情民生、覆盖本市各个群体的大型调查,在问卷中提到“您是否认为当前‘社会诚信低’这一问题较为严重?”在提交的1028个有效问卷中,认为“不严重”、“根本没有”的只占7.2%,认为“不太严重”的占25.7%,认为“比较严重”、“非常严重”的比例高达67%。由此可见,三分之二以上的被调查人士对社会诚信度态度持悲观态度。究竟是什么原因,让我们之间难以互信?

探 究

“抬头不见低头见”的熟人社会不再来

崔玉琴是个6岁孩子的奶奶。孩子们工作忙,是她尽心尽力一手将小孙女带大,虽然身体并不是太好,但她却坚决反对去家政公司请保姆,将孩子送到陌生人手里。自从孙女懂事时起,她就常常告诉孙女“不要跟陌生人说话”、“如果大人不在家,谁叫门也不要开。”

因为在她的眼里,陌生人是万万不可信的,那么多丢孩子的,就充分说明了这一点。

有多少人相信陌生人?中国社科院对此的调查结果是不到三成。记者随机对50位市民进行采访,发现这一比例更低,只有9个人表示,在一定程度上、在某些事情上,会选择相信陌生人。如果不得已必须相信陌生人,孩子、老人、带小孩的妇女将是他们首选的目标。

年过7旬的崔玉琴对此更是感受颇深。年轻时她住在大杂院里,一个大院十几户人家,大家抬头不见低头见,哪家有点什么事、甚至老家有什么亲戚,彼此心里都清清楚楚。崔玉琴说:“那时人们的生活很单调,从家到单位,两点一线,很多事都要有单位介绍信才能干,周围也很少看到外地人,都是土生土长的,谁也不会骗谁,也不必担心受骗。”

随着城市化浪潮的推进、工业化进程的加快,我们的生活格局、周边人口构成以及生活方式都发生了巨大的变化。以崔玉琴家为例,她家的一个楼门里总共24户人家,她谁也不认识,都是陌生人,有的连面都没见过,更别提互相信任了。“熟人社会不再来,这也是社会发展的必然。”崔玉琴认为。

探 究

市场规则不完善 信任被利益消磨

杨小婧是位公司白领,生性爱美的她,常常通过某购物网站代购国际知名品牌化妆品。直到最近,她的一位同事的亲戚向她讲述了代购的秘密,她才恍然大悟。“所谓的国际名牌,原来大部分都是国产冒牌货,从国外旅游了一圈又回到国内,购物小票、物流单据也都是处心积虑伪造的。”杨小婧坦言,虽然并不是所有代购都是假洋货,但她再也不愿意通过网站代购化妆品了,“那种被人愚弄的感觉总是挥之不去。”

在采访中,不少市民坦言,自己有买到假货、劣质产品的经历,一些商家、不法分子利用人们的信任,干着唯利是图的勾当。市民刘大娘患上了风湿性关节炎,吃了很多药不见起色,有一天小区外面的小广场上来了几个推销员,推销一种专治风湿病的“藏药”,“大娘,我真心希望您的腿能好,我们这药是经过批准的特效药,一个疗程就见效,如果您有心买,我给您打8折。”刘大娘被推销员打动了,买了两个疗程总共4000多元的药,可吃了一个疗程不仅一点效果都没有,还出现了很多副作用。后来,刘大娘的儿子登录国家药监局网站进行查询,发现根本没有该药的批准文号。

有关人士认为,市场经济确实使我们的生活变得更加丰富,但是另一方面,市场经济的规则并没有完全建立,与之相生相伴的是许多不道德、不诚信行为。虽然说,市场经济追逐利益,但是追逐利益的行为却是有底线的。面对利益的诱惑,如果没有做到坚守底线,就很容易生产出有毒奶粉、有毒油条、有毒校服……“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,熙熙攘攘间,人与人之间的信任被消磨了。

探 究

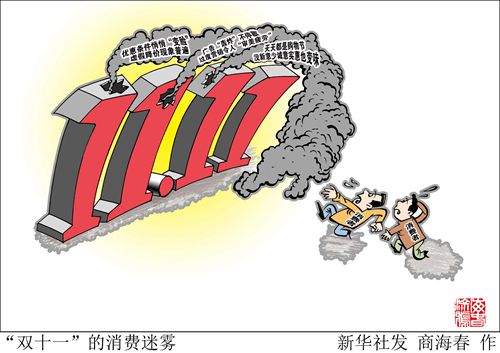

谣言借“自媒体”满天飞

微信朋友圈里一则“(陕西省)宝鸡市人民医院医生因感染H7N9死亡”的消息近日在不断流传,5月13日上午,宝鸡市人民医院在微博上紧急辟谣,称该传言纯属虚假消息。

“在微信可以开店啦!”一则微信店铺系统的招商文件在网上被疯传,随后,腾讯方面负责人向媒体表示,网上消息纯属谣言,目前腾讯并没有对外做这样的招募。

二三十年前,人们获取信息的途径只有报纸、电视和广播,近年来,随着互联网技术的快速发展,博客、微博、微信应运而生,开启了“人人都是麦克风”的时代,如今每个网民都可以轻易地通过基于“关注”与“被关注”的用户关系,完成信息的获得、生产、分享和传播,这种几乎没有门槛的信息传播,使得虚假信息混杂其中难以辨别,因此,在海量信息迎面扑来的同时,面对一条条信息,人们总是习惯性地发问:是真的吗?我们该信谁的?

记者随机采访20位市民,“你们是否相信媒体发布的信息?”8成市民表示,对于一些重大事件、突发事件、热点事件他们更相信专业媒体,而自媒体的信息发布时常令人心生疑问。同时有半数以上的市民认为,虚假信息的发布会扩大公众的不满情绪,一定程度上将加深社会的信任危机。

探 究

公平正义仍需加强

公平正义是实现社会和谐的良药,也是增强社会信任的基石。

2013年初发布的《社会心态蓝皮书》中披露,课题组通过对5省市250名进城农民工进行问卷和对10名北京农民工深入访谈,尝试了解农民工对社会公平感的基本状况,结果显示,64%的调查对象认为社会不公平,47%的调查对象表示自己外出打工期间受到的不公平对待“比较多”。

人民论坛杂志社曾经在新浪网推出一个关于“公众公平感的调查”,共有6500余人参与,其中7成被调查者表示目前社会贫富差距太大,9成以上人士认为当前社会不公现象突出表现为权力造成的不公平,如以权谋私、贪污腐败等等。

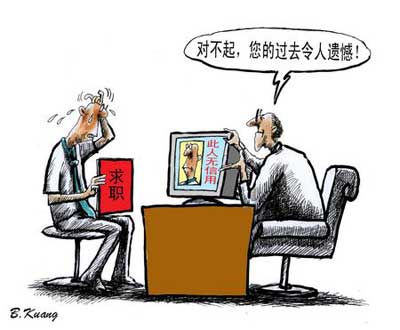

“你对社会信任度打多少分?”在某社交群中对部分网友进行采访后,记者发现,社会信任度是一个较为模糊,而且较为主观的概念,每个人的经历不同,感受就会不一样。一位即将大学毕业的女学生在求职被拒后对记者说:“我大学四年年年都得奖学金,在学校也是学生干部。前几天去应聘一个职位,同寝室的同学被录取了,而我却榜上无名,她除了父母身居要职,家境很好以外,学习成绩、在校期间表现都不如我。我以为只要品学兼优,就会有好的前途,看来是我太幼稚了。”对此,该女生有些无奈,“现实社会就这样,说什么就业公平,我不再相信了。”

专家访谈

天津社会科学院

社会学研究所所长

张宝义

如何走出信任的“囚徒困境”

“囚徒困境”与信任的层面

一个关于信任的心理学实验是这样说的:两个共谋嫌犯被关入警局,不能互相沟通情况。如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年;若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱十年;若互相揭发,则因证据确实,二者都判刑八年。一般情况下,囚徒都是无法信任对方,没有同守沉默而相互揭发。

这是上世纪50年代美国兰德公司提出的“囚徒困境”实验。这一实验从一个侧面揭示出人们彼此互信确实很难。在社会学中,信任被认为是一种依赖关系,人们对可能存在的危机或者潜在的困难依然保持正面期待,即为信任。从纵向来看,信任分为三个层面,政治层面,政府与民众以及国家之间的信任;经济层面,主要表现为商品生产者与消费者之间的信任;社会层面,也就是一般社会成员之间的信任。

产生失信的深层原因

人的社会性决定了人类离不开信任,如果没有基本的信任,人与人之间就失去了相互联系的基本纽带,社会合作就无法开展。

信,是我国传统文化、道德观念的重要组成部分。孔子认为,信,诚也,诚信也,并提出以信为政、以信交友、以信立身。但是在社会发展中,甚至就在我们身边,由于受到利益等各种诱惑,失信的现象却层出不穷,从各种形式的造假,到各种形式的违约,以至一些人感叹:“我还能信任谁?”“我还能相信什么?”

理性分析,产生失信的原因,总体来说是源于一些人失信获得的收益远大于付出的成本。特别是市场经济条件下,社会发展很快,而相应的社会规则却没有健全,加之人口的流动性增强,使人的匿名性很强,失信所付出的代价微乎其微。

如何增强社会信任度?

首先,一个诚信社会的建立,是政府的诚信。政府公信力是社会信任的基础,重构公信力应首先从政府着手。当前全国上下正在开展的党的群众路线教育实践活动以及掀起的反腐风暴无疑是增强政府公信力的良药。

其次,加强法律体系的构筑,加大法律对失信行为的惩罚力度。在全社会形成失信者受罚,守信者得益的良好氛围。进一步完善社会信用体系与制度,并建立相应的征信查询系统。在这一方面,目前我们已做了一些工作,比如银行系统已建立了个人信用卡的征信查询,但这一工作还可以进一步扩展,能不能在医务工作者、警察、政府公务人员以及教师等老百姓关注的群体中建立职业道德的评价系统?能不能为普通百姓在纳税、缴费等方面建立评价体系?而这些体系一旦建立,都可以面向公众公开,从而为评价一个人提供客观参考。(完)