近年来,不论是“救人反被讹”、“瘦肉精”、“假鸡蛋”的生活失信,部分地方政府不履行承诺、政策朝令夕改的政务失信,还是违约、骗贷,尤其是老赖欠债的金融失信,都在不断腐蚀着原本脆弱的社会信用。 “尽 ...

近年来,不论是“救人反被讹”、“瘦肉精”、“假鸡蛋”的生活失信,部分地方政府不履行承诺、政策朝令夕改的政务失信,还是违约、骗贷,尤其是老赖欠债的金融失信,都在不断腐蚀着原本脆弱的社会信用。

“尽管‘整个社会都存在欺骗现象’的言论有些言过其实,但是社会各领域都多多少少存在诚信缺失的现象。”著名经济学家陈乃醒向《中国产经新闻》记者感叹道。

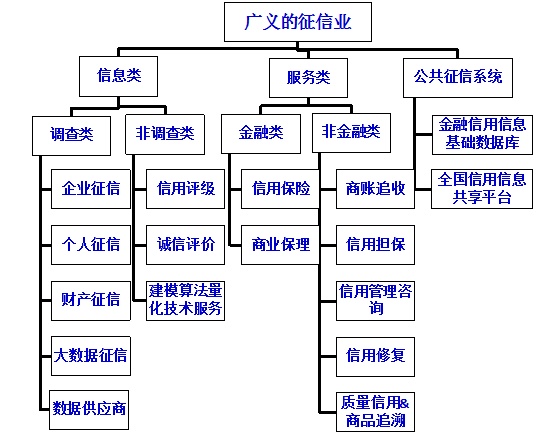

人民银行在近日召开了2014年征信工作会议,并提出“以更加市场化的方式推动我国征信业发展”、“加强征信业管理,促进征信市场发展”、“深入推进评级管理方式改革”、“提升金融信用信息基础数据库服务水平”、“跟踪市场动态,加强研究工作”等2014年征信工作重点。该会议更加明确了征信服务群众、服务民生、服务实体经济的重要使命,大大加强了社会信用体系建设。

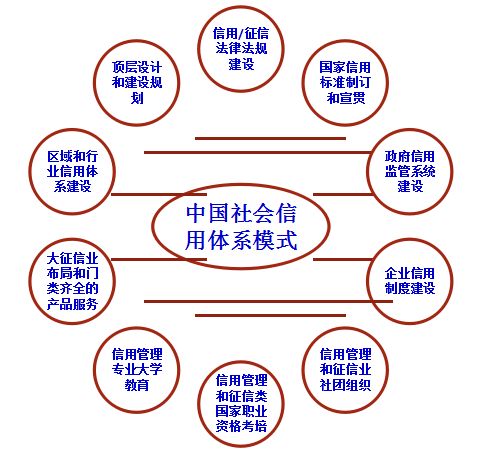

1月15日,国务院总理李克强召开国务院常务会议,原则通过了《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》,要求全面推进包括政务诚信、商务诚信、社会诚信等在内的社会信用体系建设。

在陈乃醒看来,过去虽然一直在强调建设社会信用体系,但总体而言,体系建设工作不够全面、不够深入、不够广泛,过去总是在发现问题甚至出了问题之后才提高诚信建设警惕。此次征信工作的加码,虽然算不上脱胎换骨,但是将会使社会信用体系建设工作力度更大,各项工作也更为细致。

目前,我国正处在社会转型期这一特殊的历史时期,从事中国改革与社会转型研究的业内专家指出,虽然在社会经济生活中,信用交易的规模和水平有了很大的发展和提高,信用交易的观念和做法也发生了许多可喜的变化,但同飞速发展的生产力水平相比,信用观念和做法滞后的矛盾随着时间的推移,越来越尖锐地显现出来。

“之所以会造成这种现象,有个人、企业等的主观问题,也有法律不健全、监管不力、执法不严的客观问题。”一位不愿意透露姓名的社会经济研究员告诉《中国产经新闻》记者。

造成信用缺失的根源是多方面的,诸如道德失范、市场主体信用意识尚未建立、国有企业产权界限模糊、信用制度的建立缺乏必需的保障和救济措施、失信惩罚成本太低等都会导致公民个人和社会不守信,业内人士认为。

社会诚信体系建设正在加码,陈乃醒认为,体系建设工作需要多方面同时进行:第一,法律要健全;第二,一定的行为规则要颁布;第三,各项规章制度要跟上;第四,诚信方面的宣传教育工作要配合;第五,失信惩罚要严格。只注重其中的一方面是不够的,以上各个层次都要动员起来,这种体系建设工作才能有效执行。

还要注意的是,体系建设是一个循序渐进的过程,需要不断发现问题、寻找方法、解决问题。不论是食品安全问题,还是商务诚信问题,只有经过了漏洞的发现和修补,才能在解决问题的同时,不断完善相关法律,进而推动社会信用体系建设。

尤其需要加强司法诚信建设,中国政法大学民商经济法学院院长王卫国认为,司法是社会公平正义的最后一道防线,也是保障社会诚信的重要手段。以法治建设推进社会诚信建设,一方面应加强司法机关自身诚信建设,促使司法机关在社会诚信建设中率先垂范;另一方面应注重发挥司法活动对社会诚信的引导作用,在司法活动中坚持惩恶扬善,引导公众树立诚信的价值观。