国务院总理温家宝昨天主持召开国务院常务会议,部署制订社会信用体系建设规划。会议指出,“十二五”期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统,全面推进社会信用体系建设。主要任务是:

国务院总理温家宝昨天主持召开国务院常务会议,部署制订社会信用体系建设规划。会议指出,“十二五”期间要以社会成员信用信息的记录、整合和应用为重点,建立健全覆盖全社会的征信系统,全面推进社会信用体系建设。主要任务是:加快征信立法和制度建设。抓紧制定《征信管理条例》及相关配套制度和实施细则,制定信用信息标准和技术规范。

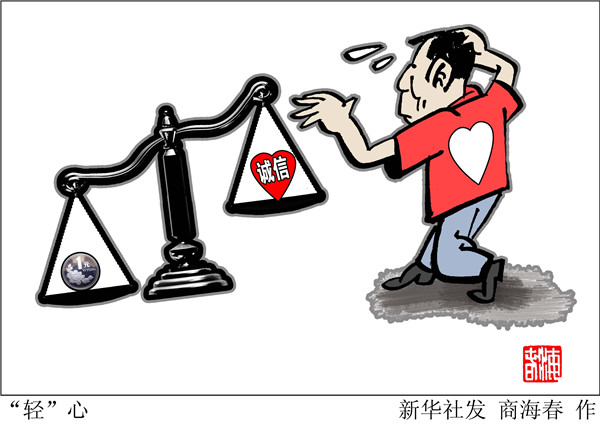

为什么我们社会越来越缺乏诚信?因为盲目诚信很可能吃亏,很可能给自己带来利益损害风险。反之,如果我们选择诚信,除了以德报怨,不讲条件地弘扬美德外,还必须仰仗法律坚决捍卫公正。以老人倒地现象为例,如果法律在“彭宇案”判决方面没有失信于人,怎么会有那么多人宁愿选择冷漠?

社会诚信文化的打造,当然有赖于建立各种征信体系,但归根结蒂,法律才是一个社会诚信文化的底线。这样讲是因为,就算社会公德不足以给公众以诚信的信心,只要法律能够发出公正的声音,力求真相,照样可以“逼”着人们讲诚信,守住最基本的道德底线。

谈到诚信问题,许多人有种今不如昔之感,甚至提起上世纪计划经济时代的“老黄历”。前不久,《小康》杂志社中国全面小康研究中心联合清华大学媒介调查实验室的调查显示,在对新中国成立以来各个年代的社会整体诚信度的评价中,超六成(65.7%)受访者认为,二十世纪五六十年代的中国社会整体诚信度比较高。而对最近十年评价较高的,仅占6.2%(法制晚报8月1日)。

实际上,过去大家讲诚信,并不是因为法律如何健全,而是当时特别注重道德形象的行政权力,扮演了社会的道德乃至法律的判官。时至今日,行政权力的道德与法律判决功能,逐渐让渡于法律,这是社会法治建设的必然。问题是,行政权力责任让渡的同时,法律并未有效弥补权力退出的法治缺口,导致社会整体诚信度坠入洼地,讲诚信的“老实人”成了吃亏的代名词。

一直以来,我们习惯于教育倡导领导干部带头讲诚信,这里既有权力的示范作用,也有消除法律践行阻力,倡导法治。现实情况却是,一些“领头雁”反而在守法特别是受法律约束方面做得并不好。众所周知的是,“民告官”有三大难:起诉难、应诉难、赔偿难。倘公权对法律如此轻视不屑,公众怎会对公权抱之以信任。而公权本来掌握社会资源分配重要功能,其不诚信的作风必然幅射到社会的方方面面。

就当前社会信任问题而言,某种意义上,先有法律重塑公正的权威,个人的道德诚信才会水涨船高;先有公权笃守诚信,个人的诚信才可能比翼齐飞。简而言之,社会诚信文化的塑立,最终落脚点在于法律要有“信义大哥”般的担当。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆