如果说“8毛钱治病却要动10万元手术”激起国内媒体对道德滑坡的批判还显牵强,那么《人民日报》近期关于当前社会信任度普遍下降的质问则尚可理解。 近几个月,由“郭美美事件”为导火线,接连曝出的

如果说“8毛钱治病却要动10万元手术”激起国内媒体对道德滑坡的批判还显牵强,那么《人民日报》近期关于当前社会信任度普遍下降的质问则尚可理解。 近几个月,由“郭美美事件”为导火线,接连曝出的慈善总会“尚德诈捐门”、青基会“中非希望工程”等一系列与公益慈善有关的事件,无疑都深深刺痛着社会大众的神经,直接导致了人们对慈善机构的信任度降低。 近年来,怀疑一切似乎已经成为了很多人的心理共识:政府表态,不信;专家解释,不信;媒体报道,还是不信。曾经的“权威声音”,许多人如今也将信将疑,老百姓成了“老不信”。 前不久,《国际先驱导报》说,怀疑和警惕已经成为中国人的生活方式。地方政府越来越不被民众相信,有时越是被官方或专家澄清的事件,越遭遇网民的质疑。

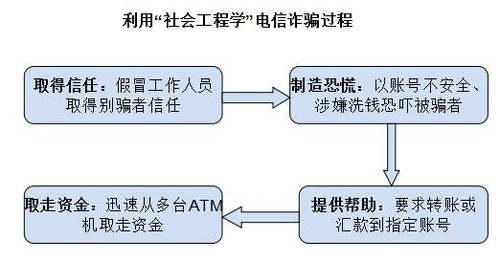

当前公信力缘何被削弱?中国人为什么“什么都不信”?我们的社会怎么了?谁制造了信任危机? 《人民日报》认为,“之所以会出现信任度不断降低的局面,关键在于做为社会情绪稳定器的公信力出现了问题”。一旦社会公信力受到损伤,便会导致民众对负面消息的接受度不断提高,鉴别真伪的意识受到削弱,久而久之,便会造成较大面积的“信任危机”。 《深圳特区报》却从中看到,之所以出现这种现象,根源在于人们安全感的缺失。“现在人们的生活节奏快、生存压力大,生活上任何一点小的变动都可能影响到自己的生存,所以处处小心谨慎也就不难理解。 当前我国正经历着从农业社会向工业社会、从计划经济向市场经济的巨变,变革不仅发生在经济体制上,还发生在社会管理体制上,在这样的情况下人们的行为、道德一定程度上会失去约束,社会学称之为“社会失范”。怎样改变当前信任度不断降低的局面? 《人民日报》认为“必须要从制度层面着手,建立维护其社会公信力的长效机制。一方面要建立相应的利益保障机制,使专家媒体能够有说真话的底气,同时,也要建立必要的惩处机制,对于损害公信力的做法,实行最严格的处罚,提高失信的成本,只有这样才能恢复社会公信力,扰乱大众视线的谣言才会不攻自破。此外,当前社会的焦虑情绪总体比较严重,很多人把怀疑权威作为一种情绪宣泄的方式,对于公权力总是会先入为主一概否定。因此,必须在全国上下大力开展公民教育,让更多的老百姓知法、懂法,切实提高自身的权益意识和谣言鉴别能力,确保能够对政府的行为和专家言论进行正确理解,不轻信、不乱言”。

如果社会不能有强大的社会公信力做保障,就难以形成有效合作的局面,这将极大地提高做事的成本,从而影响改革发展的顺利推进。但是从中国目前的政治和社会现实来看,我国正处于社会的转型期,利益主体多元,利益格局多样,旧的规则体系已无法起到应有的作用,但是新的体系还没有真正建立起来,仍处于真空期。虽然公信力会影响改革发展的顺利推进,但是它的构建却是一个长期而艰难的缓慢过程。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆