为何可以相信的美好越来越少,怀疑和警惕已成不少人的生活方式,如何构建诚信体系,如何让不守信的人无处可遁,本报《民间策论》深度解读社会诚信 诚信之基石在政府 治“赖”之关键在执法 东莞时间网讯&ldqu

为何可以相信的美好越来越少,怀疑和警惕已成不少人的生活方式,如何构建诚信体系,如何让不守信的人无处可遁,本报《民间策论》深度解读社会诚信

诚信之基石在政府 治“赖”之关键在执法

东莞时间网讯 “信用危机”已成为制约我国经济社会发展的瓶颈,当务之急是重建诚信社会。诚信社会包括个人诚信、企业诚信和政府诚信,它们之间互相影响、互相制约。在建设诚信社会的系统工程中,个人诚信是基础,企业诚信是重点,政府诚信则是关键。个人诚信与企业诚信的缺失,源自政府公信力缺失。

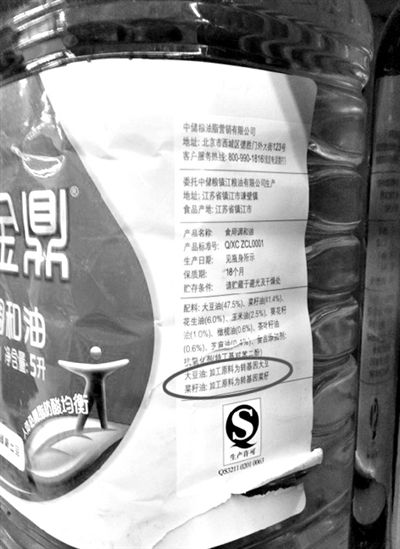

首先是个人诚信问题突出:言而无信,约而不行,诺而不践,得拖且拖,能赖就赖,诚实守信者被讥笑为“傻瓜”,失信违约者有恃无恐;企业诚信履约率低,不按国家(或行业)标准生产,掺杂使假,“毒奶粉”、“瘦肉精”、“染色馒头”等事件可以看出,诚信的缺失、道德的滑坡已经到了严重地步。

政府信用是支撑社会信用体系最重要的力量,然而,一些地方政府同样发生信用缺失问题。重建个人、企业诚信,关键要重建政府公信力。重塑诚信需要自上而下地推动,需要政府公信力的以身作则,给社会树立一个好榜样。

1政府诚信

诚信政府首先是提升公信力

来信人:梁宗煜 职业:法律人士

内容摘要:加强诚信建设,首先是建设诚信政府,而建设诚信政府首先是提升政府公信力。提升公信力有两个途径,一是在突发公共事件中提振公信力,二是在平时行政中积累公信力。只有在突发事件中,及时公开真相,才能有效提升公信力;只有平时积累了公信力,在关键时刻,政府的公信力才有说服力。

建设诚信社会,政府是主导者,但同时也是实践者。就整个诚信社会体系而言,一个诚信的政府具有强大的示范意义。因此,要建设诚信社会,首先需建设诚信政府。那么,什么是诚信政府,一个诚信的政府首先反映的是公信力高低。一个具有很高公信力的政府,必定是一个诚信的政府。

政府公信力面临挑战

近年来,随着社会转型,矛盾进入多发期,政府公信力频频出现在公众眼中。那么,什么是政府的公信力呢?

简单地说,就是政府作为一个为社会成员提供公共服务的组织,其在社会成员中的诚信形象,是公众对政府是否履行诚信的综合评价。反映到具体事务中,也就是政府履行职责程度,即政府有没有尽责,有没有履行义务。

评价一个政府的公信力,一般可以从四个方面来看,一是职责的履行;二是向公众提供公共产品和服务;三是依法行政;四是公共危机事件发生时能否及时透明公开。四个方面中,最能引起公众反应的是公共危机事件。

近年来,东莞在探索提升政府公信力上作出了许多探索。比如东莞在珠三角城市中率先推行的新闻发言人制度。

新闻发言人制度本身是政府信息公开的一部分,它在媒体和政府之间构建了形式上平等的关系,为政府与公众之间的对话,打开了空间。从理念上讲,东莞新闻发言人亮相以来,是非常进步的,如果政府和官员能够忠于这样的理念去实践,政府、媒体和公众都可以从中获益。

但是,在一些方面,尤其是在处理公共事件中,政府的公信力危机还是凸显了出来。

比如,前段时间被媒体炒得沸沸扬扬的水价听证会。继去年底东莞部分镇街的水价上调之后,东莞大市区的水价又计划有所调整,东莞市物价局于5月26日发布了征集听证会参加人的公告。然而,在公告发出后,有关部门却迟迟未收到任何市民的报名。

一些去年曾参加镇区水价调整听证会的代表表示,不再愿意报名参加不可能接受民意的“走过场听证会”。

政府好心好意召开的水价听证会为何遭受冷遇?这便是直观地反映了政府公信力面临危机。

我想,民众不参加听证会,并不是内心真的不愿意,而是一种无奈,是一种无声的抗议,是一种对政府公信力的强烈质疑。

一开始,人们对听证会充满期待,希望通过听证会,能让自己的知情权、表达权、监督权得到表达,从而让民意引导决策。但随着听证会被某些权力部门扭曲和异化,人们发现有的“听证会”只是让你去倾听,而不让你论证。在一些地方或是垄断行业,涉及公共利益的听证会往往流于形式。

长此以往,便导致了民众对政府公信力的失望,政府的公信力一步步走向危机。

在突发事件处理中提升公信力

东莞是一个外来务工人员比本地居民多几倍的城市。如此庞大的外来工群体,难免会发生很多公共事件。

大量公共事件的发生,考验的就是政府应对突发公共事件的能力,更考验的是政府的公信力。

政府在发布信息时,必须要遵循透明、真实的重要原则,只有具备了透明性和真实性,政府所发布的信息才具有权威性和公信度。特别是事关重大的突发公共事件,政府发言人无论出于什么动机和目的,都不能粉饰太平。

然而当下,一些政府部门在面对重大公共事件,或是敏感事件时,往往就会闪烁其词,更进一步加剧政府公信力的缺失。

比如,今年发生的统计数据“乌龙报告”一事。在被媒体曝光后,相关部门却以“失误”作为理由,此事发生后,社会一片哗然,该部门的形象和公信力大打折扣。

比如,在前段时间的“抢盐”闹剧中,东莞也有不少民众参与其中,一时间抢盐群众人潮汹涌、疯狂抢购,不法商贩乘机哄抬价格、推波助澜。应对 “抢盐风波”,消除民众恐慌,实际考验的是当地政府部门的应急智慧,考察的是党政领导干部面对突发性公共事件的应急处置能力。

许多时候,政府在面对突发公共事件时是不自信的,其实不然,突发公共事件正是提升政府公信力的绝佳时机。

面对突发公共事件,政府必须第一时间及时出手,才能把握主动。谣言在发酵,影响在扩大,唯有和谣言赛跑,抢在谣言前面,才能掌握主动,控制局面。

打造政府公信力,除了在突发公共事件发生时,给民众以真相,还需要在平时积累和打造公信力,只有这样,到了关键时刻才有说服力。

依法行政积累公信力

政府提升公信力有两个途径,一是在突发公共事件中提振公信力,二是在平时行政中积累公信力。只有在突发事件中,及时公开真相,才能有效提升公信力;只有平时积累了公信力,在关键时刻,政府的公信力才有说服力。

对普通民众来说,政府的公信力主要体现在两个方面,一是在发生突发事件时,政府需要第一时间公布真实、透明信息,另一方面则是政府在依法行政时,也需要公开透明,不能“暗箱操作”。

我建议,政府应该在依法行政中不断积累公信力,而不是在履行行政职能过程中去“挥霍”和“浪费”公信力。

那么,如何去积累公信力呢?最关键的是公开透明。公开透明是人们了解政府的前提。公开透明了,人们才能更充分地了解政府日常运作,与政府形成良性互动;也只有公开透明了,公职人员才能更好地接受监督,勤勉作为、不敢懈怠,增强人们对政府的信任和信心。

政府信息公开是政府的法定职责,尤其是公共权力的使用,以及与自身生存、发展的切身利益密切相关的社会公平和社会健康运行的状况直接影响到社会公众对政府行政的公信力。政府信息公开,是确保政府行使权力在法律阳光下正确而有效地运用,特别是防止某些部门以各种借口隐瞒真实信息,谎报虚假信息,误导社会公众。

流言止于真相,公信源自公开。唯有通过公开透明,实行“金鱼缸”式操作,政府权力才能真正为人民的权力服务;唯有保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权,确保权力在阳光下运行,政府公信力才能伴随着阳光不断生长。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆