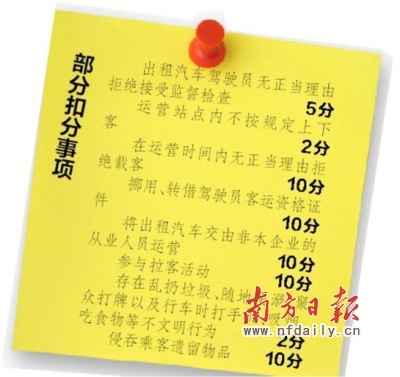

3月28日,打开江苏省睢宁县的官方网站,“第二批大众信用加减分情况”仍然挂在首页,公布1928人的不良信用信息,公布1064人的优良信用信息。政府给公民信用打分,定期公布信用加减分情况,并根据个人信用情况区别对待

3月28日,打开江苏省睢宁县的官方网站,“第二批大众信用加减分情况”仍然挂在首页,公布1928人的不良信用信息,公布1064人的优良信用信息。政府给公民信用打分,定期公布信用加减分情况,并根据个人信用情况区别对待,予以“优先照顾”或者“从严审查”。因为这一措施,睢宁成为媒体关注的热点(3月29日《人民日报》)。

政府主导诚信体系建设无可厚非

蔡 毅

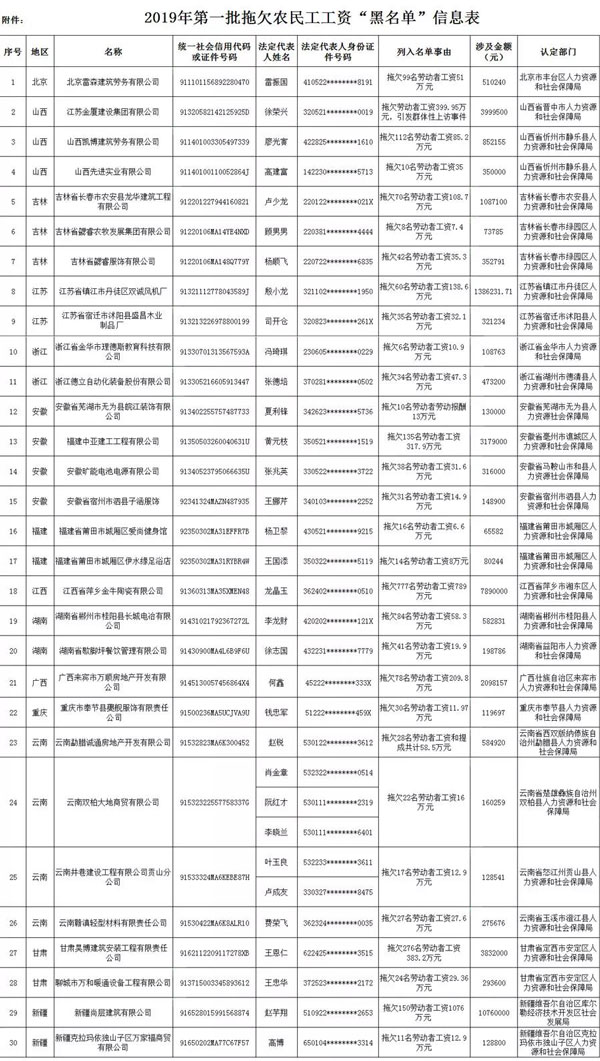

当下一个毋庸置疑的社会事实是,无论是企业、机关等社会组织,还是公民个人,制假销假不讲诚信等现象层出不穷。例如一些企业产品质量低劣、造假制假,一些行业拖欠农民工工资,一些大学生今天与用人单位签署了就业协议,明天就反悔了,也不与用人单位沟通,用不上班的实际行动表达自己的决定,也表达了自己的不诚信。

一些企业、行业和个人反其道而行之,似乎有以不讲诚信为荣之势。我以为,造成这一结果的原因可能是多方面的。首先,在市场经济社会,一些经济组织和作为经济人、理性人的个人追求利益最大化、成本的最小化,甚至采取不诚信的手段和方式;另一方面,政府对单位和个人诚信缺失现象监督乏力、惩处不力,有的诚信缺失处于法律与道德的边缘——法律不追究,道德不谴责。当个别单位和个人因不讲诚信而得利没有受到任何处罚时,就鼓励一些单位和个人纷纷效仿。因此,诚信缺失成本较小,而得到的利益较大,是社会诚信缺失的根本原因。

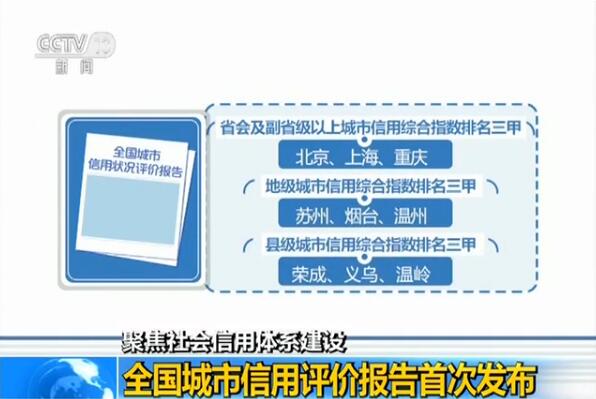

可是面对一些单位和个人的诚信缺失,我们曾经呼唤建立起社会诚信体系,对不讲诚信者记录在案,加大处罚力度,甚至让其在社会上寸步难行。建立社会信用体系知易行难,并且需要第三方建立才能保证信用体系的公平、公正。可是呼吁归呼吁,很少有社会组织出面进行社会信用体系建设,当没有第三方主动进行社会诚信体系建设时,政府作为社会诚信体系建设的主导无可厚非。江苏省睢宁县采用信用打分的办法,对个人信用情况进行区别对待是在社会诚信体系建设方面迈出了积极的一步,并且通过试验,在治理农村盗窃、借贷不还等群众深恶痛绝的社会顽症方面发挥出一定作用。因此,笔者以为,我们应该给江苏睢宁的“信用打分”一点掌声,因为毕竟在社会诚信体系建设,特别是农村社会诚信体系建设方面做出了有益的探索。

权力机构行使权力不能越界

马广志

睢宁这套政府主导的征信系统是有十分明确目的的,就是要让群众“一处守信,处处受益;一处失信,处处制约”,倡导“守法、守信,向善、向上”的民风。按官方说法是“既强调民权,又要强调民责”,但笔者认为,这实际上是政府在已有的法律法规及社会道德原则上,附加了一套控制手段而已。而这套控制手段,明显是政府权力的“越界”。

公共权力是人民赋予政府行使的管理公共事务的政治权力,但政府的公共权力不能是无限制、无边界的绝对权力,它的行使必须要得到法律的授予并严格限制在合法的范畴之内,也就是说,政府不能成为无所不能、无所不管的万能“裁判”。古雅典一位政治家曾说:“在私人生活中,我们自由而且宽容;但在公共事务中我们严守法规。”这可以说是现代社会政治文明的最高标准。这就要求现代政府必须严守权力边界,因为政府一旦越界,就容易把行政性、计划性的思维和手段带入,从而限制、损害公民的自由。

我们知道,在传统的社会治理模式下,政府对于一切社会事务的包揽决定了公众对于公共权力理念和意识的缺乏,人们习惯于在政府的领导和动员下被动进行经济、社会和政治参与行为。而由于作为公共权力的主体——政府部门及官员仍普遍存在“官本位”的意识,使得公共权力在行使中的“越位”、“缺位”和“错位”等滥用现象随处可见。而我国被称为“里程碑”式的法律《中华人民共和国行政许可法》,早就明确规定了政府工作的依据和衡量标准,法律才是政府行政的“红绿灯”,政府必须依法行政,权力必须在法律的框架里运行。

由此看来,睢宁的这一措施与我国目前正在大力倡导的依法行政的精神大相违背,有违现代法治精神。权力亦有边界,边界概念从此应深入政府的每一个细胞,时刻提醒自己对权力的行使不能滥用,不能越界。而且,只有明确了权力边界,权力机构才可能审慎而负责任地行使公共权力,社会和公众也才能对公共权力进行有效制约、监督。

改革不能陷入盲目与迷失

李 记

在笔者看来,报道中睢宁县征信办主任对社会舆论质疑的回应,毫无新意,甚至有偷换概念的嫌疑。比如说,用行政手段对公民个人信用进行管理,不应该肆无忌惮,而应该有一个合适、合理的边界。借口管理“法与德”中间地带的说法,无法掩饰滥用公权力的事实——公权力无权以实践为名,随意触犯公众的合法权益。

更为重要的是,因为过于理想化,睢宁当地给公民评级这一美好的设想,从一开始就犯了致命的错误:比如说,在“为官一任”后,下一任的官员是否还会继续施行?即便是在相关官员任期内,如果这种尝试不幸失败的话,谁又来为“试错”埋单?

检视之下不难发现,在“体制转型”的背景下,不少地方都出现过类似的“先锋”改革。但不管是假以何种名义的试点改革,都应该秉承一些最基本的原则。比如说,在改革的框架内,全体公众的各种基本权益,是否得到了充分保障;这种改革,是否得到了全体公众的理解与支持,是否失去了民意根基;改革应该适用并作用于全体公众,而不应该仅仅作用于少部分人……

此前报道中的一些细节,佐证了我们的担忧。比如,在大众信用加减分情况公开一周后,当地多数民众并不理解“大众信用管理”的概念,对相应的奖惩也感到茫然。再比如,从当前公布的情况看,获得加分的绝大多数都是政府及事业单位员工,而减分则主要是普通群众。

“一处失信,处处制约”的做法,难免要损害到部分公众的正当权益。当地部分民众并不理解信用相关概念的事实也证明,睢宁当地做出给公民评级的决定之前,并未充分做到像官方所说的“经历过社会讨论、人代会征求意见”。而“给公民评级”的做法更多作用于市民,对农民所能起到的效用不大的现实,也注定会严重损害借“给民众评级以提升民风”的成效……

“给公民评级”这些方面的“不全面”暂且不论,笔者更为担忧的是,当地给公民评级的做法,很可能会在当地官场滋生“一劳永逸”的急功近利思维。且不说如此大动干戈会影响一些职能部门的正常工作,一些官员在关注给公民评级的同时,难免会这样认为:只要将大众信用征集系统运行好,便能全面地解决从贷款到摆摊、从受贿到闯红灯、从欠水费到家庭道德等方方面面的问题。

殊不知,公共管理从来都是事无巨细、千丝万缕的,不存在一劳永逸的良方。涉及民生权益方方面面的制度完善与具体施行,从来都需要躬身力行,才能逐步达到预期目标,满足公众期待。也因为此,江苏睢宁相关方面应该及时警醒,认真考虑类似“给公民评级能坚持多久”这些问题,不在一时的亢奋中陷入盲目与迷失。

警惕征信体系被人滥用

舒圣祥

政府给公民评级,遭到了公共舆论一片抨击与质疑之声,这完全是在情理之中的。因为这个所谓“征信体系”,本身就不是一个单纯的信用体系建设,而是当地政府部门“严管民风”的权力手段,目的是要让群众“一处守信,处处受益;一处失信,处处制约”,说白了,就是要让公民处在政府部门无孔不入的强权掌控之下——背后的行政思维,依然是上官对草民的严管,而不是公仆对百姓的服务。

这样的所谓“征信体系”,即便初衷再纯洁,再能弥补信用体系建设的空白,我们也坚决不能要。否则无异于我们同意地方政府在每个人脖子上都栓上一根绳子,从根本上限制公民的自由权和隐私权,借助“信用征集”之绳,所有人在政府面前都成了透明人,而征集者自身却穿着厚厚的黑衣。

涉嫌权力越位,可能会为权力滥用创造机会;粗暴侵犯公民隐私,涉嫌对同一事件进行多次处罚;信息不对等,征信机构没有独立性,缺乏有效的监管者——所有这些舆论质疑之处,我无意再次赘述;因为这与前不久国务院法制办刚刚征求意见的《征信管理条例》,事实上存在着根本性的冲突;一旦《征信管理条例》正式实施,睢宁县的“土法规”将没有任何继续执行的理由。

我所真正诧异的是,为何明明看着是填补征信体系空白的好事,经过权力之手一番腾挪操弄之后,怎么就成了一种政府“严管”公民的“合法”手段呢?某种意义上,睢宁县政府给公民评级试验的最大价值,就是给尚在制定的《征信管理条例》提供了一个非常典型的警醒和训诫——倘若征信体系被权力滥用的话。

在有关公务员财产公示制度的舆论风暴中,一幅名为“脱吧,到你了”的漫画让人印象深刻。可是通过睢宁县的个案,我们不难看到,在很多官员的眼中,该“严管”的不是缺少制衡和约束的公权,而是“当家做主”的公民;该“脱”的也不是理当接受公众监督的官员,仍然是作为雇主的公民。一边照旧是黑衣加身在官员财产公示上毫无建树,一边却对公民信用问题殚精竭虑非严管不可。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆