目前还有不少企业和个人,把在国际上获奖当成了唯一目标,甚至“跑奖”、“要奖”蔚然成风,仿佛只有冠以“某某国际奖获得者”的名号,才底气十足。针对中国人的“

目前还有不少企业和个人,把在国际上获奖当成了唯一目标,甚至“跑奖”、“要奖”蔚然成风,仿佛只有冠以“某某国际奖获得者”的名号,才底气十足。针对中国人的“国际奖情结”,国外一些人甚至专门创造出相应的奖项。(12月29日 《人民日报》)

说到我们的“国际奖情结”,当是一个由来已久的话题。围绕这个话题,学者专家的阐释视角,多落在文化及文化心理层面。从这个角度而言,我们的“国际奖情结”已然投射出国人自信心不足而引发的文化焦虑。应该说,这是一种深层次的挖掘,对于培育和修筑健康的民族文化底气,大有裨益。然而,文化浸润到底需要时间长河才能大浪淘沙,因此从更加实际更加现实的角度,我们的“国际奖情结”到底说明了什么问题呢? 笔者认为,“国家奖情结”实际上是我们当下社会诚信危机的一种投影。

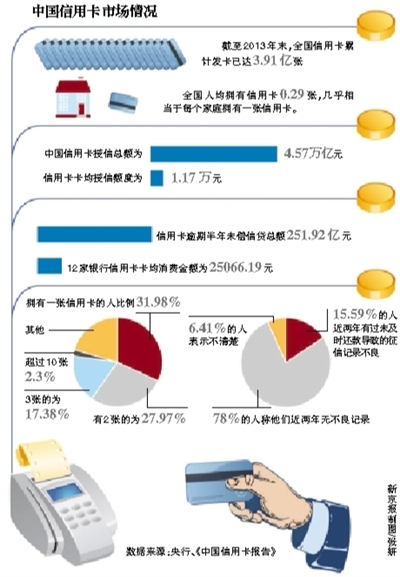

从我们“国际奖情结”所涉领域看,可谓“遍地开花”,其实也着实反映出我们国内奖项作为一种权威认可,已经脱离了民众基石。就经济领域而言,一系列诸如“桥裂裂”、“楼脆脆”等事件的曝光,一方面让我们看到其质量真相,一方面又让我们领教了其插着“××奖”的翅膀,公然挑战人们生活基本常识。再看文化领域,各类文化的产业化进程,虽然搞活了文化,但也令文化变的一身铜臭,一些顶着“××奖”头衔搞假唱的歌唱家,已然不能与民众日益提升的文化需求划上等号。

不可回避的现实是,诸如“驰名商标”等国内权威奖项及认定,屡屡卷入权钱交易的风波,无不使得其权威性,遭受了较为普遍的质疑。百姓之所以不再“买账”,根子里是诚信产生了危机。只是我们遗憾地看到,大家挽救危机的方式不是以自身的卓越去赢得民众的心,而是继续寻找捷径来证实自己的“价值”。可以说,这种急功近利的思维模式,变相推动了国际奖的大行其道,甚至演化为专为国人量身定制的“产品”。

应该说,在经济浪潮风起云涌间,我们当下的社会存在一种扭曲的价值观,也就是凡事便于经济挂钩的“现实”逻辑。这种价值观已是单一概念的等价交换,成了人与人之间建筑各类关系的纽带。当以诚相待,需要“含金量”去衡量,需要“利益链”去度量,“诚”字也就仅是基于价与值的思量了,其可信度几许自是不言自明。

从某种程度说,“跑奖”、“要奖”蔚然成风,固然是一种为利所图的内外勾结,其实说穿了,还是“买诚信”的思维在作祟。或许这种思维和我们“跑关系”、“走门路”的社会歪风,也是不无关系的。

因此笔者认为,“国际奖情结”是一盏本土再次亮起的诚信警示灯。换句话说,构建我们社会诚信基础,才能从底子里树立起我们的自信心,消除我们的文化焦虑,根本上解决我们对所谓“国际奖”的心理依赖。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆