新华网北京10月28日电 农村信息不对称已成为制约农村金融发展的瓶颈。28日在京召开的“2009中国农村金融论坛”上,与会的中外专家纷纷将目光投向这一问题,并提出通过加强农村信用体系建设破解这一难题。 中国社

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕提出,供求之间的差距是目前中国农村金融发展遇到的问题之一,而信息不对称是问题的症结所在。张宇燕认为,目前农村金融市场需求很大,但因为放、贷款两方信息不对称,各类金融机构纵然拥有充足资金,却并不敢放贷,而造成供求之间差距明显。

国际金融公司中蒙区首席代表叶迈克也提到,国外农村金融服务业同样遇到信息不对称的困境,“金融机构发放贷款必须清楚地了解他们所承担的风险,但信息不对称导致他们很难对每笔贷款的风险进行充分的考量。”

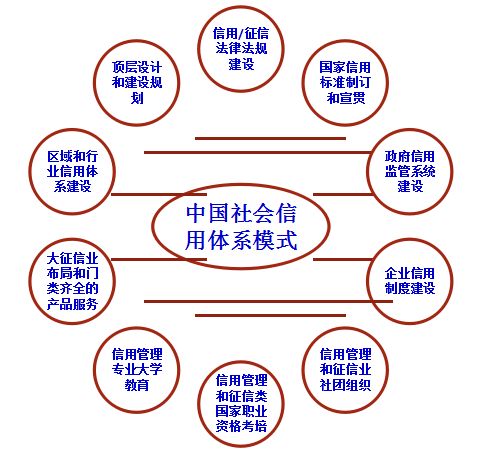

不少专家已达成共识,应该通过建立一种信用制度,或在农村地区创建专门机构,以便提供更充足的信用信息和更准确的风险评估,从而破解信息不对称难题。

“其实,中国是有潜力来挖掘信用资源的,而且开始探索通过社区信用方式来降低贷款的信息不对称。”张宇燕说,“据我所知,甘肃省与世界银行合作的参与式扶贫项目就是一个很好的例子。”

据张宇燕介绍,参与式扶贫项目的贷款是由村委会或者村党组成员提出贷款数额、偿还方式,并监督贷款的使用。因为他们常年扎根农村,和贷款人有着长期的交往,因此在信息方面相互对称,解决了银行工作人员不能完全掌握贷款人信用状况的问题,取得了很好的效果。

“我国应加快构建农村信用体系,并培养农户的信用安全意识。”农业部农村经济研究中心主任宋洪远说,“应保证金融机构资金安全的同时,在农村建立诚信社会。”

近年来,各地均加快推进征信服务和征信体系建设,努力改善农村信用环境。截至9月底,贵州省已经有6.2万户企业和1403万自然人拥有了信用档案,逐步建成覆盖全省的中小企业信用体系和农村信用体系。黑龙江省也已建立农户电子信用档案,并尽快健全该省征信体系,收录省内3万家中小企业和全部农户的信息。青海省近期也作出决定,用5年时间将50%以上的贷款农户培育为信用户,35%的行政村基本建成信用村,形成青海省农村信用体系。

此外,中国邮政储蓄银行副行长吕家进呼吁,在加强农村信用体系建设的同时,加大对恶意逃债的打击力度,希望政府解决个人逃债法律诉讼执行难的问题,提高金融机构发放贷款的保障水平。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

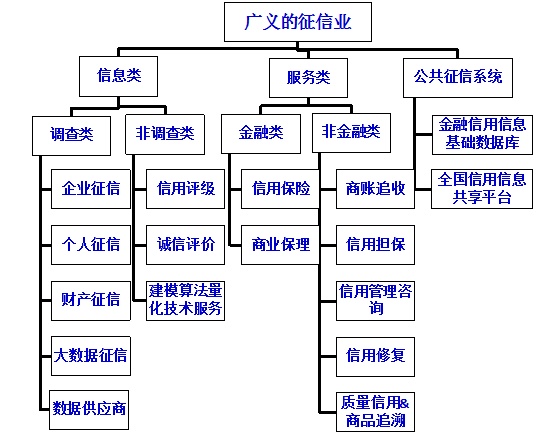

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆