讨论概要 据《长江商报》报道,武汉一名68岁的老人在银行柜台从存折里取出8元钱后发现多了一块钱。于是步行了3个小时到银行归还。此事见报引起市民热议。老人认为:“一块钱很多人都不在乎,但这是一个做人的习惯问题。 ”

讨论概要 据《长江商报》报道,武汉一名68岁的老人在银行柜台从存折里取出8元钱后发现多了一块钱。于是步行了3个小时到银行归还。此事见报引起市民热议。老人认为:“一块钱很多人都不在乎,但这是一个做人的习惯问题。 ”

民无信不立,国无信不强。诚信是做出来的,而不是说出来的。老人本可以不还的,但他仍坚持原则,内不伪于心,外不欺于人,这点更为可贵。还一元钱,是小善,可体现出的却是一种大诚信。

诚信价值远超金钱价值

□崔廷宝

诚信是金,这件事体现出的诚信价值远远超出金钱的价值。还一元钱和还亿元钱体现的只是数目的大小,其本质都是诚信的体现。因此,我们不要讨论一元钱值不值得费周折来还,而是要以此颂扬社会诚信美德,现在社会缺少的就是这个。试想,如果不是一位无欲无求的68岁的老人来还钱,恐怕社会上又有人将其定义为作秀之举,这该有多么可怕。由此看来,一些人认为老人不值得还钱或者还一元钱就是作秀,其本身就是对社会诚信恐惧的体现,社会需要诚信美德的滋润,让诚信回归人间。

“善小而为”的习惯彰显大德

□崔冰

美德好比宝石,它往往在朴素背景的衬托下更加华丽,“善小也要为”的这种执著精神,为我们树立了崇高的道德风范。尽管老人将退还一块钱视为做人的习惯问题,其实,这何曾不是做人的道德问题,通俗地说,良好的道德就是在是非面前能够做出正确选择的一种习惯,而良好的做人习惯,是生活中逐步养成的不需本人意志努力和旁人提示、监督的生活方式和行为,养成了良好的自律习惯,自然就会对占小便宜、损害公共利益等行为产生排斥心理。 “少成若天性,习惯如自然”,让我们见贤思齐,从现在开始,培养我们“善小而为”的良好习惯吧!

还小钱体现大诚信

□阿晨

步行3个小时,只为还一元钱,看似十分平凡的一件小事,实质却蕴涵着大诚信在其中。用金钱与宝贵的时间挂钩,那么老人固然是得不偿失,但若从诚信角度出发,那老人的做法无可厚非。再多的金钱也买不来宝贵的时间,更何况只有区区一元钱,当然金钱买不来的还有做人的诚信。也许,任何人的价值观都不会相同,价值观可以改变人们的思想,剥夺人原本的主见。从老人还小钱的做法来看,他的价值观是高尚的,一元钱虽然无法改变一个人的人生,却可以检验出一个人最起码的道德。一元钱固然不是老人应得的,但老人却选择及时还钱,甚至不惜牺牲自己宝贵的时间,步行三里还那笔小钱,目的很简单,只为精心呵护那做人最起码的道德准则——诚信。

小善也要尊重与呵护

□岳明召

一元钱微不足道,不还也算不得什么错误,更不能证明一个人道德不好,但这不是我们忽视甚至轻视这种小善的理由。一滴水能映射太阳的光辉,同样,一元钱也能反映一个人的品质与内涵。也许正是由于对这些小善的不屑一顾,才会让诚信等美德在今天变得如此稀缺,才会让我们对社会美德的呼唤变得如饥似渴。今天,我们对一元钱不在乎,明天就会对10元钱不在乎,发展下去,再多的这种来历的钱塞在自己口袋里也会心安理得。小善不积,哪有大善?平凡的生活中没有那么多轰轰烈烈的大善等着我们去做,我们普通老百姓还是从小善做起,做到问心无愧,足矣。

与其扣“高帽”,不如炮轰“傲慢与偏见”

□莫送弟

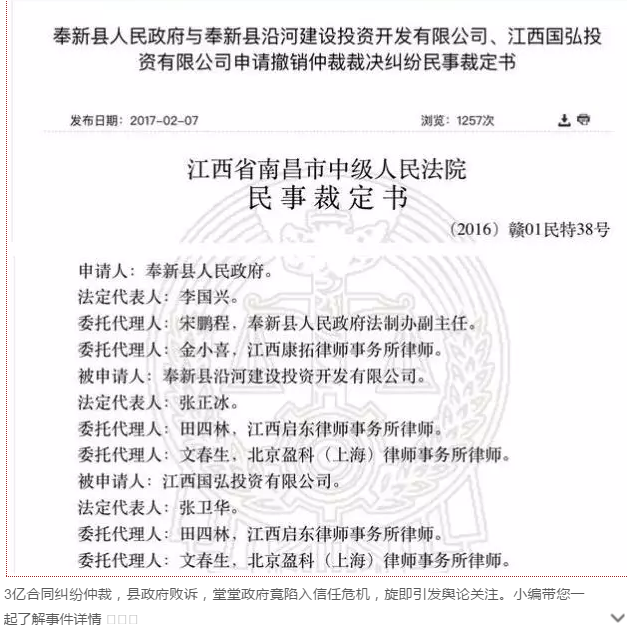

按照相关法律,储户如果把银行的钱占为己有,那是可以定性为“不当得利”的。具体来说,一元钱虽是小数,但鉴于银行的强势,一旦追究起来,老人很可能“吃了不兜着走”。相比之下,银行的傲慢与偏见,更应该“炮轰”。一方面,银行严于律人,诸如要求储户讲道德、讲法律等等,但面对自己时,却是一番宽以待己。揆(kuí)诸现实,即便是发生ATM里取出假钞,柜台算错账少给钱之类损害储户合法权益的“重大失误”,通常,银行一句“ATM不可能有假钞”、一句“离柜概不负责”,就可以将责任推得一干二净。将心比心,换位思考一下,既然银行你可以不当得利,那我们普通储户为什么就得及时归还?这样的反问,虽然霸道,虽然不合法,但谁敢说,他不合乎人之常情呢?或许,这就是明知占为己有违法但却仍有不少网友“赌气”力挺不还钱的原因所在。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆