农村曾有则笑话,老师问学生:信用社是干什么的?学生答:是有关系的人借钱的地方。童言无虚,反映得是农民贷款难的事儿。 而记者在民勤县一个基层信用社了解到的是:存款余额12000多万元,而一年贷出的款只有1000多万元,存贷比例仅为8

农村曾有则笑话,老师问学生:信用社是干什么的?学生答:是有关系的人借钱的地方。童言无虚,反映得是农民贷款难的事儿。

而记者在民勤县一个基层信用社了解到的是:存款余额12000多万元,而一年贷出的款只有1000多万元,存贷比例仅为8.3%。“不是不想放贷,而是不敢放!”基层农信人一脸的无奈。其实,这位基层农信人的无奈在相当大的程度上,也是全市基层农信人的无奈和感叹。

曾几何时,农民贷款难,农村信用社经营难,成为制约农村经济发展的顽症。作为金融企业的“管家”———人民银行武威市中心支行,在市委、市政府的大力支持下,在相关部门的积极配合下,从2002年起在全市范围内大力开展信用乡镇、村和信用户的创建活动。六载春秋,收获颇丰。据市农村信用体系创建活动领导小组副组长、人民银行武威市中心支行行长田霏介绍:截止2002年至2008年10月,全市共评定信用农户140166户,占总农户的53.3%,建档236941户,累计发放小额农贷35亿多元。这不仅意味着,农村贷款由对少数人“倾斜”转向为大多数人服务,而且反映了诚信这一社会美德的回归。“两难”变为“三赢”

日前,凉州区河东村三社的张生中在信用社的支持下,不但还清了其父所欠贷款外,还通过代收洋葱实现年收入8万元左右。“以前农民想贷点款,光是评估、担保一套手续下来,就得好长时间。如今,信用户想贷款,拿着一张信用贷款证,在限定额度内当下就能拿到钱。信用贷款证就等于存款证,在农村经济发展中‘关键时候显身手’。”张生中感慨地说。像张生中这样的信用户在薛百乡河东村就有236户,他们靠信用立身,在信用社的支持下,走上了致富路。今年,村里年收入在20万元以上的农户有1户,年收入8至10万元的8户,年收入5至8万元的约32户。

而在以前却不是这样:农户明明认准了一个好项目,却因资金不足坐失致富良机。

造成这种局面的主要原因是,有些农户抱着“反正是国家的钱,能拖就拖”的想法,经常逾期还贷甚至逃贷。2000年,全市农信系统的不良贷款率高达32%。其中,公职人员及行政事业单位、村组不良贷款余额6034.66万元。

贷出去的收不回,农信社变得小心翼翼,对每一笔贷款都要反复审核,无形中增加了办理周期。同时,担保、抵押、质押等各种手续也变得格外严格。普通农民想找个担保中介很不容易,而拥有抵押、质押财产的农户又寥寥无几,于是,管钱的不知该贷给谁,想贷的又因种种限制难以如愿,最终利益受损的是双方。

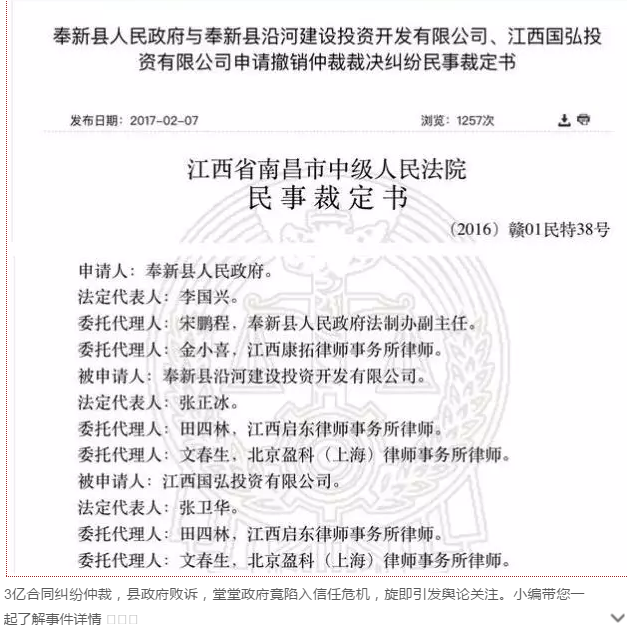

治赖需要铁腕。2004年起,人民银行武威市中心支行适时向市委、市政府上报了《关于开展对农村信用社公职人员不良贷款的清收工作的意见》,市委、市政府高度重视,对有意逃债、赖债的公职人员建议在新闻媒体曝光,并提出了停职、停薪、停岗、不提拔、不调动、不评先、不加薪、不晋级等“三停五不”政策措施。这项活动较全省早开展了3年,通过各县(区)政府与农村信用社整体联动,现已累计收回公职人员及行政事业单位、村组不良贷款161.7万元。

在治赖的同时,从2002年起在全市范围内大力开展信用乡镇、村和信用户的创建活动。市上领导小组由主管金融工作的市政府领导担任组长,市农委、市人行、市农牧局等相关单位为成员单位,加强对创建工作的调度,协调解决实施过程中遇到的突出问题。通过政府主导、各方配合,共同构建起了“乡镇政府、村委会、农户和农村金融机构”四位一体的农村信用创建体系。在创建活动中,始终做到两个“坚持”,一是坚持把创建活动与支持“三农”和建设社会主义新农村有机结合起来,维护农户(法人)的根本利益,维护农村信用社的经营自主权。二是坚持实事求是、循序渐进,成熟一个发展一个,切实发挥典型示范作用,做到以点带面,注重实效,稳步推进。凉州区农村信用社在全面开展推广农户小额信用贷款暨创建信用村(镇)活动中,深入千家万户,主动开展了农户经济状况摸底、农户经济档案建立、农户信贷需求调查、农户信用等级评定、贷款授信额度核定、小额农贷承诺发放、创建信用村(组)镇等工作。采用“一次核定、随用随贷、周转使用、余额控制”的管理办法,无需任何担保、抵押手续,仅凭“两证一章”即可随时到信用社营业柜台办理贷款业务,并享受相应的利率优惠,简化了贷款程序,方便了农民贷款,切实为广大农户办了好事、实事,广大农户高兴地称《贷款证》为“信用存折”和“贷款绿卡”。六年来累计发放农户小额信用贷款246598万元,余额达到10219万元。农户建档面、评定面、授信面分别达到99.01%、97.65%、69.67%。

为了拓宽范围,突出重点,提升创建层次,促进“诚信武威”建设,2008年,市人民银行、市农委和市银监局,在总结前一阶段创建经验的基础上,在全市农村范围内开展“优秀信用户”、“信用村”、“信用乡(镇)”创建活动,经市创建领导小组认真审查,现场复核,评出了8个信用乡镇,50个信用村,155个优秀信用户,成为我市信用村镇建设的标杆。

开展信用创建评信活动,切实扭转了信用弱化带来的被动局面,使农村信用社进一步贴近农民,“穷可贷,富可贷,不讲信誉不给贷”的农村信贷理念深入人心。形成了政府满意、农民增收、信用社业务发展的“三赢”局面。创建活动带来“互动效应”

在创建活动中,市人行把目光不仅仅放在与农民“钱来钱去”的业务上,更多的是围绕市委、市政府的重点工作,着眼于帮助农村经济发展和农民增收,使全市信用社90%以上的贷款都用在了农民最急需的生产项目上,帮助农民增收;转变投向重点,促进农业结构调整。2008年1—9月,全市农村信用社累计发放各项贷款114631万元,其中:支农贷款105175万元,占93.25%。金融企业用“诚信”支农,也得到了农民“诚信”的回报。这种“互诚互信”的结果是:全市小额农贷总回收率达85%以上!“信用文化”生根发芽

市委常委、常务副市长徐文善把开展信用创建活动带来的效果概括为:促进了农业产业结构的调整,农民得到了实惠;营造了良好的社会信用氛围,促进了农村精神文明建设和村风、民风的根本好转。

事实确也如此,农村信用工程创建活动,在农户中产生了巨大反响,能否评上信用户,成为他们“攀比”的重要内容。如今,乡亲们闲聊时,都会互相问“你家评上信用户了吗?”出外做生意乡亲们都不会忘记带上“信用证”……“信用证”成了家庭文明的标志,社会文明的标志,影响着武威农民的行为。农村基层干部们“因势利导”,结合本地实际,“创造性”地将信用户评定与农村精神文明建设结合起来,能否评上信用户,不光看是否赖债,也看重你在生产生活其它方面是否诚实守信。通过农村信用工程创建,农民纷纷向信用户看齐,讲信用、讲文明悄然成为“时尚”。

市农村信用体系创建活动领导小组副组长、人民银行武威市中心支行行长田霏说,我市是一个农业大市,全市农业人口占总人口的75%,2007年农业增加值占GDP的40%,农业经济的发展与否,事关全市经济发展、社会稳定和新农村建设的成败。农村信用体系创建活动这只是开始,经过几年的努力,农村信用创建户的评定面要达到100%,信用农户逐步达到80%以上,信用乡镇达到70%以上,逐步建立和完善农户、村(组)、乡镇农村金融经济往来的信用档案,使农村信用环境得到明显改善。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆