讲述人:龙游新闻中心吴森邦 衢州日报新闻二部 杨静 讲述人介绍:原衢州日报新闻二部见习记者、现为龙游县新闻宣传中心记者吴森邦和衢州日报新闻二部编辑杨静。 获得奖项:最具策划水平奖。 各位领导、同志们,大家好!我是原衢州

讲述人:龙游新闻中心吴森邦 衢州日报新闻二部 杨静

讲述人介绍:原衢州日报新闻二部见习记者、现为龙游县新闻宣传中心记者吴森邦和衢州日报新闻二部编辑杨静。

获得奖项:最具策划水平奖。

各位领导、同志们,大家好!我是原衢州日报新闻二部见习记者、龙游县委新闻宣传中心记者吴森邦,今天我讲述的题目是:《终生不忘那位“诚信少年”》

我是从1998年入伍后在部队开始从事专职新闻工作的,至今已是第十个年头了。在不长的从业经历中,有一个人,是我终生不能忘记的。那就是“诚信少年赖小卫”――柯城区石梁镇大源山村一位命运坎坷的乡村少年。

去年11月初,我还在衢州日报社担任见习记者时,接到一名热心读者提供的新闻线索称:在柯城区石梁镇大源山村有个22岁青年叫赖小卫,身患白血病,因家境贫困即将中断治疗。22岁,正是绽放青春和梦想的年代,中断治疗,就意味着放弃年轻的生命。我希望能给这位青年提供一些力所能及的帮助。

按媒体的一般运作规律,此类求救、求助信息,或重病无钱就医,或家贫无以继续学业,或遭遇飞来横祸等都是司空见惯的,对此类信息的处理,大多是通过媒体关注,达到感动“好心人”,唤起大家对当事人的同情,从而为他们提供一些精神和物质上帮助的目的。部室领导叮嘱了一番采访思路和重点,我随即赶往大源山村进行采访。

经了解,赖小卫的父亲叫赖水祥,母亲叫张樟英。赖家虽然家境普通,赖小卫很懂事。小卫从小学到初二期间,学习成绩一直很优秀。

可在1998年,小卫的父亲赖水祥患肝硬化晚期,从此卧床不起。近三年时间里,赖家先后向30余名亲朋好友借款高达11.7万元,共打借条64张。但这笔巨额债务没能挽回赖水祥的生命。2000年11月底,赖水祥离开了人世,那年小卫仅14岁。临终时,父亲把小卫拉到床前,叮嘱他一定要还清这笔债务。小卫含着眼泪答应了。

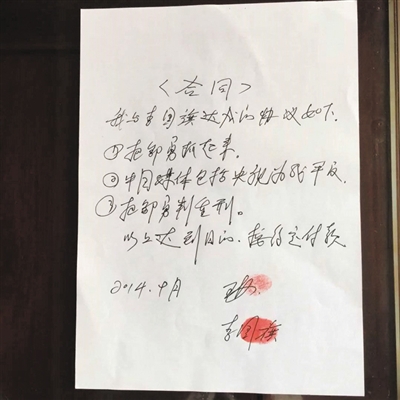

赖水祥病逝没多久,10多名借款较多的亲朋好友陆续登门,向赖家提起了债务的事。10多万元的欠债款从此成了赖家的一块心病,张樟英想将房子卖了还债(出图片吴森邦讲述之一:编号1-5),但小卫不同意。小卫认为家里50多平方米的平房卖不了几个钱,而且卖了房子,他们母子俩便无家可归了。他向母亲表示要兑现父亲临终的承诺,兑现他替父还债的承诺。尽管张樟英竭力反对,好几次逼迫儿子返校读书,但小卫却铁下了心。只身一人走出大山打工替挣钱父还债。这一年他15岁,没有初中毕业证,许多用工单位拒招童工。几经波折,一家油漆店的老板被打动,让小卫在店里当学徒。

第一次领到500元工资,小卫很兴奋,他马上赶回家,将工资分成三份,分别给三位债主送去。“叔叔、阿姨,我来给您还钱了。”那些并没把小卫承诺放在心上的债主,在接过小卫归还的债款时一句话也说不出来。第一次收回三张有父亲签名欠条的小卫,回到家时热泪盈眶,他对着父亲遗像自豪地说:“爸爸,我能给您还债了。”

7年来,在小卫的努力下,赖家先后偿还掉了20余名债主的债款50000余元,而小卫一人就凭借艰辛劳动陆续替父亲偿还了30000余元。

“不能再让孩子受苦了。”赖小卫的诚信感动了所有的债主。他们决定捐出7万多元,帮助赖家建栋新房(出图片吴森邦讲述之二:编号2-4)。余债可以慢慢还,先让小卫成个家吧。得知这一喜讯的小卫从温州返回家中帮助建房,可在刚刚动工拆房不久,不幸的事发生了。6月17日,小卫觉得自己四肢无力,汗流不止后高烧不退。第二天一大早,母亲张樟英陪小卫去衢州市人民医院作血常规检查,结果却被诊断为白血病,需要马上化疗。面对突如其来的病魔,这位坚强的少年没有恐惧,只有无限的遗憾。他说,最大的遗憾是:“再也不能继续打工为父亲还债了。”。

衢州日报新闻二部主任了解了赖小卫的详细情况后陷入了沉思,他认为这是一座新闻富矿,要好好挖掘,于是他就“赖小卫事件”专门召开部务会议进行讨论,发动部室采编人员进行一次集体策划。经过讨论分析,大家的意见渐趋一致:赖小卫事件的新闻价值,不在于赖小卫的生活经历有多么的不幸,也不在于赖小卫家有多么的贫穷,甚至也不在于赖小卫有多么强烈的求生愿望和同病魔作斗争的精神多么顽强。赖小卫事件的“新闻眼”,归根结底就是两个字--“诚信”!

讨论会最终达成共识,要将“赖小卫事件”写出新意,必须跳出“不幸命运--呼唤爱心”的窠臼,而要变换视角,紧扣“新闻眼”,着重写小卫的诚信与坚强,着力表现小卫“一两重的真诚,胜过一吨重的智慧”的人格魅力;着力表现小卫的诚信与坚强感动了社会,而社会在对小卫奉献爱心的同时,也在铸就“诚信”的丰碑。

按照这一思路,民生新闻版于11月13日推出了组合报道《再也不能继续打工为父亲还债了》。整组报道由一篇2000余字的主打通讯、3幅照片和一则记者的“采写手记”组成。通讯重点突出小卫的诚信与坚强,着力塑造一个新时代“诚信少年”的形象。

这组报道推出后,立即在社会上产生了极大的反响,当天上午10点多就有六位不留姓名的好心人从城里驱车到大源山村,为小卫送去6000元爱心捐款,随后社会各界也纷纷向赖小卫一家奉献爱心。本报紧盯事态的发展,按照预设的立场和视角选择,陆续推出了《爱心,伴着小卫向前走》、《5000公斤橘子的“爱心接力”》等报道。一位叫“清风明月”的网友建议:把小卫家的“诚信借条”放在衢州新闻网上让好心人来认领。于是,我们同衢州新闻网联合举行了赖小卫访谈会,请网友参与互动,随后推出了组合报道:《好心人来认领诚信借条》。

“诚信少年”的故事很快传到了全国各地,各地读者以各种方式表达着对赖小卫的敬重和关心。山东低保户王大爷特地给小卫汇来了省吃俭用积攒起来的200元钱,萧山一家美容院院长沈颖认领了赖小卫一张最大数额的4700元的借条,南京电视台还专门为赖小卫举行了募捐会……根据这些内容,我们又相继推出了《来自天南地北的关爱》、《岁末,衢州车市的主题曲是“爱心”》、《我得到了最多最好的新年礼物--爱心》等报道。直到今年3月27日赖小卫病逝,我们推出《小卫走了,却把诚信与坚强留下了》之后,报道才暂告一个段落。

自去年11月13日至今,诚信少年赖小卫事件在衢州日报刊出系列报道十多组,在全国引起了强烈反响,先后有中央电视台新闻频道和生活频道、新浪网、浙江日报、浙江卫视等全国近50家媒体进行转载和深入报道;全国2万余人以捐款、探望、写慰问信、打慰问电话、帮助销售橘子等多种形式对“诚信少年”及其家庭给予关注和帮助。此组系列报道还再次引发了社会对于诚信问题的探讨,对我市正在开展的国家级文明城市创建活动,对提高公民素质产生了一定的正面影响。该稿最终获2007年全国地市党报好新闻一等奖和衢州好新闻二等奖。

在报道赖小卫的过程中,我们的灵魂也得到洗涤和升华。我们新闻二部的同事们都觉得,从事新闻工作一辈子,能报道这样一个题材,是幸运的。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆