祁县实施“3+2农村信用工程”采访记 虽然已是初秋时节,但午后的太阳还是散发着灼热的光。祁县西六支乡河湾村的罗邦玉指着树阴下饮水的奶牛对记者说,以前,由于在信用社贷款很难,只能养一两头牛。现在,信用社却敢给

祁县实施“3+2农村信用工程”采访记

虽然已是初秋时节,但午后的太阳还是散发着灼热的光。祁县西六支乡河湾村的罗邦玉指着树阴下饮水的奶牛对记者说,以前,由于在信用社贷款很难,只能养一两头牛。现在,信用社却敢给我放两万元贷款。我手头有了资金,养牛就成了个摊摊了。你们看,已有大小7头牛了,其中有3头牛到了产奶期,今年的收入可以达到两万元。

他以前在信用社为啥贷款难?现在信用社却为啥敢给他放贷款?为了解个中缘由,记者进行了采访。

信用缺失:信用社有钱不敢贷,农民想贷款没了辙

赵继昌,祁县信用联社理事长。当记者问起农民以前在信用社贷款为啥难时,他一针见血地说:“这都是农户信用缺失造成的啊!”

祁县,农业生产条件优越。改革开放以来特别是上世纪九十年代中期以来,随着各项扶持“三农”政策的落实,种养业、农副产品加工业以及服务业获得了长足的发展。这一优势,为吃“农村饭”的信用社提供了理想的经营平台,一笔笔贷款也就放了出去。

但是,在一部分贷款户眼里,信用社的贷款“反正是国家的钱,能拖就拖”,经常逾期还贷。更有甚者,抱着“没挣下钱拿什么还贷”的心理,就出现了逃贷现象。“这些问题归结一句话就是农户对我们的‘信用’缺失”,赵继昌告诉记者,“这就直接导致信用社不良贷款占比上升,死呆账增多,极大地增加了我们的经营风险。”

无奈之下,信用社就开始大幅度收缩“信用贷款”。即便是往外放担保贷款,也是对每一笔贷款要反复审核,同时对抵押、质押等各种贷款手续加以严格限定。面对高高的贷款门槛,不少像罗邦玉一样的农户就很难跨过。

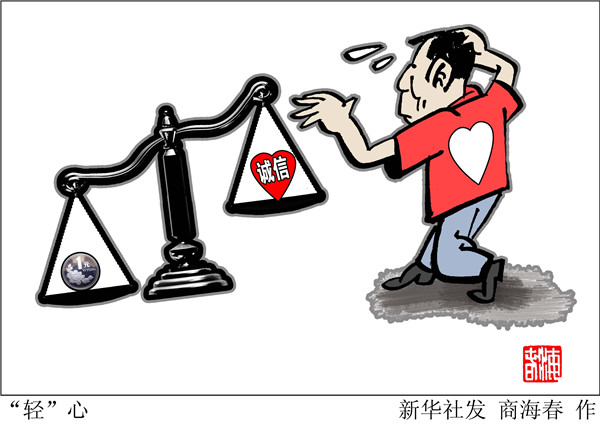

信用社与农户之间没有了“信用”这座“桥梁”,使得双方都陷入了尴尬的境地:信用社的流动资金渐渐出现过剩,却因不敢放贷而难以获取“钱生钱”的收益;农户发展经营需要资金,却因信用社不信任拿不到贷款。

农民怀疑:“信用”是个虚东西,靠它能贷下款?

如何使信用社和农户都走出这一尴尬的境地而实现双赢?人行晋中市中心支行副处级调研员董翠英给出了记者答案:“就是要针对‘信用缺失’这一症结,以‘信用’为媒,使信用社与农户之间重接‘连理’,以此构建农村金融生态环境,破解农民贷款难题,为新农村建设提供资金服务。”

去年6月,该中心支行选定祁县作为农村金融生态环境建设试点,以农户、农商户、“农”字号企业为贷款对象,以农村信用社、商业性小额贷款公司为贷款发放载体,通过以“信用”为核心的制度构建、开拓信用贷款新路径。人行祁县支行行长郭晓东告诉记者,这就是他们一年来大力推行的“3+2农村信用工程”。

记者在采访中了解到,这项工程实施之初,许多农民心存疑虑:“信用”是个虚东西,几斤几两没法称,靠它能贷下款?谁家讲信用,靠什么说了算?所以,他们参与的积极性并不大。

“农民们对‘信用’的疑虑给我们出了个题目”,祁县信用联社理事长赵继昌对记者说,“就是说如何把看似‘虚’的‘信用’量化成看得见、摸得着的东西。这是推行‘3+2农村信用工程’的大前提。”

河湾试点:农民们终于承认“信用”不虚,而是“贷款”通行证

基于这一思路,祁县信用联社把突破口选在了西六支乡河湾村。该村民风淳朴,全村有200多农户,除了种地,还发展起了鸡、牛等养殖业和加工运输业。但是,由于他们缺乏资金,规模都不大。因此,在这里推行“3+2农村信用工程”具有较好的群众基础和现实需求。

在操作上,县信用联社和该村党支部、村委建立了领导组和联席会议制度,确保该工程按规范要求执行。然后,依托村干部对农户信用摸底子,向信用社推荐信用户,为初评准备第一手资料。村党支书、村委会主任罗学芳说:“我们推荐信用户,不但要了解其生产规模、资金需求、还款来源等情况,更重要的是了解其信用度高不高。比如,故意欠村里水电费不还的人、有赌博行为的人就要卡下去。”

领导组和联席会议制度研究了这些资料后,再把这些资料输入“农户电子档案及信用评价一体化系统”。按标准量化农户信用,为其打分并评出等级。再经贷款机构审定,最终确定农户信用级别和授信额度。其中,信用户的授信额度最低1万元,最高10万元。

记者问祁县信用联社理事长赵继昌:“‘信用’毕竟是一个无任何财产担保的承诺,你们真这么放心地就把款贷出去?”他回答,“我们就是要用制度建立这种诚信关系,这是信用贷款区别于担保贷款的真正意义。当然,我们也考虑到了信用贷款的风险,所以,配套建立了信用户贷款动态监控机制和退出机制,对失信者坚决撤销其信用资格,3年内无资格参评信用户。”

按这个方法,祁县首批46家信用户今年3月21日在河湾村诞生。他们拿着写有自己名字的《信用贷款证》,无需办理任何担保手续,更不必送礼找关系,就按其信用级别规定的授信额度在信用社拿到贷款。

“3+2农村信用工程”在河湾村的突破,农民们终于承认:“信用”不是“虚东西”,而是“贷款”通行证!于是,全县农村引发了“村看村、户看户,人人都看信用户”的连锁反应,形成了积极参与、支持这一信用工程的良好氛围。目前,全县已为近4万农户、1200多家农商户和140多家“农”字号企业建立了信用档案,已评定信用户近7000户。

“信用”为媒:双赢格局正在形成

说到当信用户的好处,河湾村村党支书、村委会主任罗学芳向记者算了一笔账:“我村已有84户被评为信用户,贷款规模已达到700多万元。最近又在评信用户,估计可评30多户,贷款规模可增加到900万元。这一大笔钱,使我村发展经济有了资金保障。从现在看,仅养殖规模就翻了一倍,农民的年人均收入也由2004年的2000元,提高到去年的4000多元,今年预计达5000元。”

靠信用贷款受益的不止河湾村。据人行祁县支行统计,到今年8月底,全县农户、农商户、“农”字号企业这三类信用户的贷款授信额度已超过3.3亿元。这部分增量资金,为祁县农民增收、发展特色农业、和推进新农村建设已开始产生积极作用。

与此同时,祁县的农村信用社、商业性小额贷款公司也通过“3+2农村信用工程”的建设获得了收益。

就拿农村信用社来说,由于放贷对象是信用户,其资信度相对高,放贷风险就相对小,

目前,还没有一笔逾期贷款。信用社由于对信用户采取了最高20%、最低10%的利率优惠,不但减轻了贷款户负担,还稳定了一批优质客户,也对潜在客户形成了很大吸引力,这就带动了客户数量的增长。特别是信用社对信用户无担保就能贷款、还可享受利率优惠的做法,对以前那些信用度不高的贷款户是一个极大的触动。他们为能当上信用户,就想方设法还老账,使信用社的不良资产今年以来首次大幅度下降。

村民罗巨全说:“没有信用社的20000元贷款,我现在就不可能有2000只鸡的养殖规模。我已经连续贷了两年款了,总是到期就还,咱得讲信用。不讲信用连村里人都不会和你相处。”

村民罗本成说,村民们已经把“信用”看得很重。即使个别贷款户到时手头紧,一下周转不开,就是暂时借上钱也要先把贷款还了。

“这是一个正在形成的信用社与贷款户的双赢格局。”祁县信用联社理事长赵继昌评价了 “3+2农村信用工程”初步效果后话锋一转,“可我认为建设农村金融生态环境不是一朝一夕的事。从长期效应的角度看,信用社、小额贷款担保公司都要着眼于制度建设与创新,夯实贷款户的信用基础,尤其是在发展信用户上,宁缺勿滥,穷可贷,富可贷,不讲诚信绝不贷!”

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆