三个月,就一年而言仅是一个季节。而把这个时间长度拿来衡量当前的“断供”热,却是一个极具意义的时间段落。 深圳房价暴涨和下跌的背后,总是伴随有各种各样扑朔迷离的市场乱相。从5月断供喧嚣始起,至今已时过3个月。

三个月,就一年而言仅是一个季节。而把这个时间长度拿来衡量当前的“断供”热,却是一个极具意义的时间段落。

深圳房价暴涨和下跌的背后,总是伴随有各种各样扑朔迷离的市场乱相。从5月断供喧嚣始起,至今已时过3个月。各方噪音似已悄悄沉寂,事件虽未结束,但此时我们不妨冷静头脑,拨开云雾,理性观视这一波断供“风潮”,或许会得到一点启示。

戏剧人生的“角色”们

言称“断供”却未断的人,是绝大多数。这一群人,还四处奔忙于联络更多业主和与开发商进行谈判。

戏剧人生,在陈明(化名)身上上演,几多狂喜,几多悲壮。

凭着做生意赚到的余钱,在房价暴涨的去年9月,陈明追随全民买房投资的大潮,出手购置了宝安中心区某楼盘的3套49平方米的住房,单价达2万多元,总价300余万元,他付了两成首付,其余向银行贷款。“很幸运抢到了房,就坐等升值了。”陈明说,他当时心中狂喜,憧憬的是前方一片明媚蓝天。

但蓝天并没有到来,暴风雨却接踵而至。陈明马上就明白了,他“悲剧”性地赶上了中国自1998年以来最大范围、最大幅度的一场楼市危机。银行开始悄然收紧房贷,“9·27”新政成深圳楼市绝杀,房价暴跌,成交量应声下挫。他购置的房产,价格跌了30%多,且还处在下降通道之中。类似南山、龙岗、宝安之前炒作过盛的区域,不少楼盘更惨遭腰斩。

“每个月要交近2万元,供不下去了。”陈明的精神接近崩溃,他已于今年5月开始停止月供,亏了首付和已交的月供款就算了,不要房子了。

像陈明这样的断供者,据说在那个楼盘至少还有10多人。而在各媒体的公开报道中,南山半岛城邦断供的也有数10名业主,房地产经纪人风语称,还有其他楼盘众多业主集体断供。

然而,言称“断供”却未断的人,是绝大多数。这一群人,还四处奔忙于联络更多业主和与开发商进行谈判。

开发商是这场“断供”大戏的又一推波助澜的角色。一位开发商私下坦承,去年4—9月,“楼盘的利润率已经高到让我们不好意思的程度了”,但他的得意终究不会持续,爬顶的房价重摔的速度也让他颇为惊讶,也让他们现在有了麻烦。业主维权事件不断上演,索要降价补偿的呼声越来越高。

原本从事个贷业务的某银行职员李梅(化名),在上个月调动工作岗位到柜台后,她手上的客户,从3月份开始就一直没有还银行的按揭贷款,她每个月都面临着被扣分、完不成业务指标的危险。

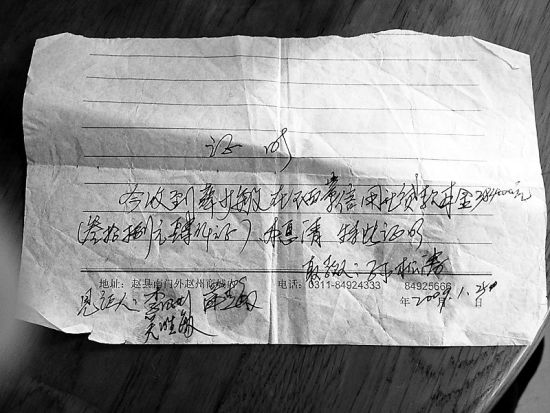

这两个客户在同一个楼盘分别购置了一套房产,当时银行的评估价格是54万元,两个人分别贷了39万元。但到今年3月,李梅发现事情有些不妙,其中一个客户从3月份开始停止向银行还月供,5月份银行对其房产进行评估时,已经跌破贷款价。5月份,银行通过律师向该客户寄去一封催款函,但一直未能得到回复。“一万块钱扣5分,39万就要将近200分,每个月扣200分,直到客户按时还款。”李梅说,“分下降,不但工资要缩水,还要面临降级的危险。”受不了这份压力,李梅断然决定申请调换岗位。

更多的房贷业务人员和高管却不可能都像李梅一样幸运,并且逃避也不是办法,问题暂时掩盖下去总有爆发的一天。政府的权威声音给他们释放了不小的压力。7月25日,深圳银监局公开“辟谣”,局长刘元介绍,根据日常监测,深圳并没有出现“断供潮”,按照最审慎的口径统计,深圳个人住房贷款不良贷款余额为17.35亿元,不良贷款率为0.79%,市场风险可控。

政府“救市”的手遥不可及

利益各方想要政府伸出的那只救援的手却至今没有伸出。市场的转机并不是别有用心者期待而得来,断供施压企图终归破产。

“断供潮”的说法已然被官方否定。但究其话题产生根源,“来自于断供者本人或者炒楼者希望市场发生转机或者政策救市的动机”,深圳大学金融研究所所长国世平说。

这一炒楼群体在去年高位接盘如今已深深被套。2007年深圳区域金融报告相关调查表明,2007年的4—7月份市场为成交高峰期,房价不断创新高且投资者纷纷跟风入市,这段时期入市的购房者对价格下跌的承受力较差。去年购买的楼盘成为“负资产”,即下跌幅度达到甚至超过30%的楼盘,会集中出现断供的情况。

但宣称断供的人,大多数都没有真断。7月20日,碧水龙庭68名业主集体断供,已经是深圳断供最多的楼盘,另外一个楼盘半岛城邦据称还有50余人。此外,已公开的十余个楼盘里,“断供”的仅是个位数。从分布上看,多在像宝安这样的关外区域,关内则鲜有涉及。

“断供的本质是反对房价下跌,希望调控可以放松”。中国房地产及住宅研究会副会长顾云昌认为。有评论直称,断供门是炒房客上演的苦肉计,目的是逼政府救市。

不久前呼吁“救市”的深圳市房地产研究中心副主任王锋近日亦表示,从目前深圳金融系统的调查数据来看,断供现象并不严重,“关内均价1.5万元左右,不会有太大的起伏”。从地方到中央的各级媒体的喧嚣,引起了国家的注意。利益各方想要政府伸出的那只救援的手却至今没有伸出。市场的转机并不是别有用心者期待得来的,断供施压企图终归破产。所谓“断供潮”会不会蔓延,决定因素还在于房价会不会普遍暴跌。

目前记者调查可以确认的是,除了深圳,在北京、上海、广州等一线城市和其他二三线城市均未出现恶意断供现象。原因很简单,房价依然坚挺。

顾云昌分析,深圳楼市炒作风盛,虚高成分大,其他地方并不具备这个特性。下一步,随着楼市调控的深入,尤其是6月中旬中央提出防止经济大起大落之后,楼市维稳成了主调。

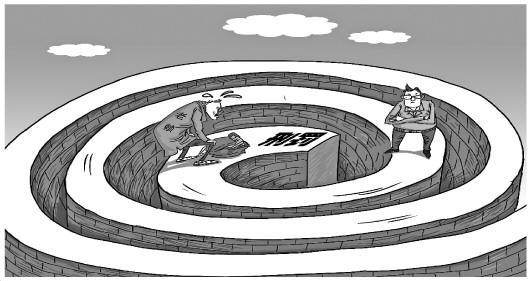

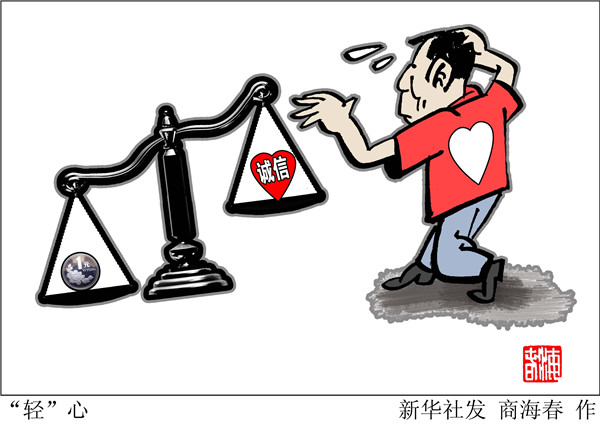

信用问题不是儿戏

断供,最终的受害者还是断供者本人,其在拿信用做赌注,信用岂是儿戏?

很多普通人身陷楼市泥潭,他们看问题很难有专家们如此理性,违约断供的风险在深圳仍在持续加大。

众多的律师给予了足够乃至威吓的警示。连续三个月或者累计6个月断供的,银行将向法院起诉,要求解除按揭合同,判令偿还贷款本金、利息、罚息并承担诉讼费用,并且这类案件银行基本上是100%胜诉。

断供,最终的受害者还是断供者本人,其在拿信用做赌注,信用岂是儿戏?目前,深圳的断供者,从个人资产来说还是很富有的。部分人士,出现断供,是因为购买了多套房产,而无力支付银行贷款,并不是完全丧失还贷能力。

断供必要的条件一是房价下跌的市值远低于购房者要支付的按揭,二是个人支付按揭贷款还款能力完全丧失,三是断供最大的受害者是断供的个人,只有收益远远大于成本时,断供这种行为才会发生,学者易宪容如此表示。而目前,媒体披露的断供者均不具备这三个条件。可见,最终体现的是个人信用问题。

“断供将会严重影响贷款人的个人信用,断供业主将会成为银行的禁入类客户,其在央行的征信系统中的个人信用记录将严重受损,对个人未来生活及商业活动将产生许多障碍,以后再办理贷款甚至银行卡,都将不被批准”广东联建律师事务所王劲宋律师分析,其他律师的观点也都类似。

随着社会的逐渐开放,个人的信用与整个国家的信用紧密地联系在一起,整个社会处在良好的信用体系之下,社会才能更好地发展,不重视个人信用,不仅自身得到应有的不便,对整个社会的信用体系也会提出挑战。个人信用不仅是个人的事情,也是整个社会的事情。随着人们个人财产性资产的逐渐增多,个人信用问题也必将更加重视。”深圳某银行人员告诉记者。

“灰色地带”,令人迷乱

“断供潮”已被否,各种喧嚣噪音渐渐平息。但时过3月,在这一节点上,无论政府还是民间,都需要冷静廓清“断供”说的肇始,看清未来的方向。

业内人士表示,断供的前提首先是“负资产”。“负资产”这样一个概念,是香港1997年到2003年(期间香港的房价下跌67%),香港社会流行的一个新名词。国内著名房地产学者易宪容告诉记者,按照香港金管局对负资产的定义,负资产是指未偿还贷款额超过住房当前的市值。也就是说,个人已经购买的住房是否为负资产,就在于购房者向银行申请住房按揭贷款至今没有偿还的贷款额为准则。

与香港负资产不同的是,深圳的负资产还衍生了附属物———断供。从我国可以贷款买房以来,出现这种“断供”的现象这是第一次。有银行内部人士指出,住房违约贷款过去是一直存在的,比如我们看到过去即使在房屋上涨的期间,银行的住房抵押贷款的违约率也是达到了0.2%到0.3%之间。但是当时不叫“断供”,而最近随着中国楼市的暴涨暴跌,人们的财产性资产大幅缩水,使得“负资产”风险开始浮现,许多业主主动采取中断还款的方式来放弃这套住房,于是就出现了老百姓易懂的“断供”这一新名词。

一位地产中介高层表示,此番“断供潮”风波,实质上在5月中下旬已初露端倪。此后,事件一路发展,其间所演绎的“真实与谎言”,令人迷乱,中间那一块“灰色地带”似乎总拨弄不清。

7月14日,中央电视台对深圳断供进行重点报道。在节目中深圳的地产评论人士风语、半求分析认为,深圳的断供现象正在快速蔓延,断供潮将会一触即发。对于目前深圳楼市的回调他们呼吁,放松此前针对楼市的金融政策,鼓吹“救市论”。

然而,不甘罢休的媒体“掘地三尺”,人们得知风语本身也是利益中人———一个被深度套牢的炒房者后,开始对他们的“断供论”恍然大悟。在这个舆论的风口,深圳越来越多的“精明”业主抓住机会,企图索求降价补偿。7月20日,涉及人数最多的宝安碧水龙庭,68位业主作出决定,集体断供。一时间,各大媒体纷纷跟进,深圳断供案俨然变成了“潮”,大有愈演愈烈之势,与越来越高的救市呼声正好配合得天衣无缝。

断供面的日益扩大,这一结果谁都不愿意看到,但又是银行、开发商、炒房客和业主等多方面博弈或合谋造成的结果,一不愿具名的深圳知名地产中介高层表示。前期楼市,炒家盛行,开发商前期盲目定价,银行放贷时虚高评估,甚至还存在零首付、开发商垫资首付等情形。似乎谁都有错,也似乎谁都没有错。银行、开发商作为企业,需要逐利;炒房者为了赚取预期收益,高位接盘似也无可厚非;业主希望买房出的价是一个低位,更没有错。“逐利应该无损于各方的善良本性,但要看是哪个环节过火了,哪个源头把关不严。玩火者,当然要付出代价。”上述人士直言说。

断供时间谱

■业主论坛显现断供个案

5月

各种房产网络业主论坛,众多的人聚集在虚拟社区里讨论和埋怨房价的暴跌,一些购房者表示供楼压力增大,不堪重负,不得已断供。个例不断浮现。

■博客文章称断供过千亿引发争议

6月2日

深圳炒房客,网上化名为“风语中国”的作者在深圳房地产网—谈房论市—深圳业内论坛上,发表了《深圳断供已过千亿,次贷危机浮现》的文章,称深圳某一银行蛇口支行形成千宗共计约15亿元的房贷坏账,据此推断该行深圳坏账约200亿元,而深圳各家银行以同一坏账水平估算,总计房贷坏账金额已达1000亿元。此文,被媒体转载,成为断供风波的起源。

■地方媒体报道

6月5日

《每日经济新闻》刊文,报道深圳银行房贷坏账疑过千亿,文章从引起广泛热议的上述博文开始。指出断供的情况确实存在,但是银行资金缺口是否达千亿不好判断。

■中央媒体跟进

7月14日

中央电视台对深圳断供风波进行较为全面的报道,这一报道也让深圳断供风波走进全国公众的视野。通过媒体的传播效应,深圳“断供门”成为全民的话题,由此引发的救市呼声越来越高。同时,全国各地媒体纷纷报道各地的断供风潮,引起全国断供大讨论。

■全国媒体追踪

7月20日

深圳宝安碧水龙庭68位业主作出决定:集体断供。各大媒体纷纷跟进。深圳断供案已演变成“潮”,并大有愈演愈烈之势,与越来越高的救市呼声正好配合得天衣无缝。

■深圳银监局披露数据辟谣

7月25日

针对沸沸扬扬的传言,政府机构也站出来辟谣。7月25日,深圳银监局召开新闻发布会,深圳银监局局长刘元介绍,根据深圳银监局的日常监测,深圳并没有出现“断供潮”,按照最审慎的口径统计,深圳个人住房贷款不良贷款余额为17.35亿元,不良贷款率为0.79%,市场风险可控。

■首现银行诉讼

7月25日

深圳出现首例断供炒房客被银行起诉。称深圳一炒房客因资金紧张,连续4个月未能偿还其名下一套物业贷款,被银行告上法庭,成为深圳报道断供以来首次出现的诉讼案件。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆