摘要:在追踪国外评级机构收费模式发展情况的基础上,对我国评级机构的收费模式进行了深入分析,发现当前我国评级机构收费模式具有其存在的显示依据,收费模式之争关键还是在于提高评级机构的公正性。 一、国外评级收费模式的发展 经过百年的发展历

摘要:在追踪国外评级机构收费模式发展情况的基础上,对我国评级机构的收费模式进行了深入分析,发现当前我国评级机构收费模式具有其存在的显示依据,收费模式之争关键还是在于提高评级机构的公正性。

一、国外评级收费模式的发展

经过百年的发展历程,以美国为代表的西方国家的评级行业发展相对成熟,并形成了穆迪、标准普尔和惠誉三大全球性评级机构,其评级观点被投资者、监管者等广泛采用。在发展的长河中,国际性评级机构也逐步地由免费评级变成出售出版物,到现在演变为向受评对象直接收取评级费用。

1909年穆迪公司发布了首份铁路债券评级报告,标志着第一份真正意义上的评级报告诞生。在发展初期,评级机构一直实行免费评级,这与当时评级环境及评级机构自身实力有关。19世纪中叶前,美国的债券市场主要由联邦和地方政府债券组成,市场对评级信息需求不旺。且在市场化发展初期,监管部门未对评级机构的注册、资格认定、行业规范、职业守则等提出明确的要求,完全依赖评级机构自身能力来树立其市场声誉。评级机构的信息搜集加工能力、评级公正独立性等都有待市场检验,因而免费评级有其内在合理性。随着评级实务的开展,评级机构的专业化优势逐步显现,特别是在20世纪30年代的经济大萧条中的评级表现,极大地提高了评级机构的可信度,市场声誉逐步建立。

随着金融市场的发展,金融产品创新层出不穷,信息不对称的问题日渐突出,市场对信用风险专业化判断信息需求渐长。客观需求的增长、评级机构已有的市场声誉,以及出于增强评级资源提高评级质量的考虑,评级机构开始进行评级收费。到20世纪70年代早期,评级机构的收入来源主要依靠出售包含评级的出版物和相关产品。从本质讲,这是评级公司通过为债券持有者提供信息来收费。随着评级机构在市场上逐步建立起来的公允、准确的声誉,评级结论在联邦和州的监管规定中得到了越来越广泛的运用。1975年,美国证监会(SEC)采用了NRSRO制度,对评级机构进行资格认定。随后很多的监管部门如银行、保险公司等均采纳了SEC的认可结果,从而极大地推动了评级机构的发展。

出于不同收费模式的运行成本、经营稳定性、获取充分资源以有利于提高评级质量等多方面的考虑,同时评级机构也具备了足够的能力要求发债企业直接支付费用,1970年穆迪和惠誉开始对要求评级的发行方收费,标准普尔则在1968年就开始向市政债券发行者收取费用。此后,向受评对象的收费一直成为评级公司主要的收入来源。

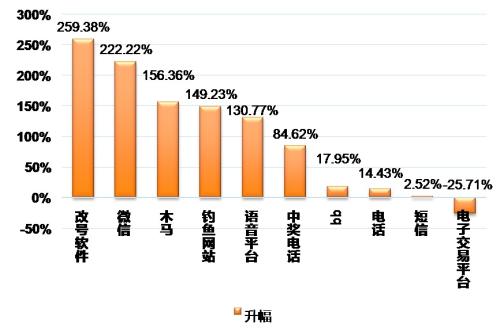

从当前实际来看,评级机构主要采取了两种不同的收费机制。

第一,向投资者收费。主要是通过评级出版物、评级报告、行业研究报告等的出售来获取必要的收入,穆迪、标普、惠誉三大公司在20世纪70年代之前采用的认购收费即属于此类。这种收费方式的重要前提是评级机构得到了市场的普遍认可,评级结果被广泛采纳。目前美国某评级公司仍然采用这种收费机制,其收入来源主要依赖一些机构投资者支付的会员费,即那些认可该公司评级结论的机构支付一定的费用来获取增值服务。

第二,向发行方收费。这是目前实务中普遍采用的收费模式。随着评级对象的增多,三大评级机构先后采用了这种收费模式,他们认为通过这种收费安排可以保证评级机构具有充分的资源来确保评级服务的质量。由于所有评级机构从不公开自己的财务内容,所以人们无从直接了解评级机构的收支情况。但根据相关研究数据和间接材料可知,目前主要评级公司的大部分收入都来自发行方为评级所支付的费用。根据2002年11月21日美国证监会听证会的资料,穆迪公司收入的90%来自受评对象支付的评级费用,10%来自公司提供的研究和数据服务;惠誉公司的收入中同样90%左右来自发行方支付的费用,大约10%来自定购服务(subscription services)。

2001年,美国安然、世通公司宣告破产,评级机构在这一系列事件中的表现不令人满意。市场上对评级机构进行了批评,各国监管者也开始更加关注评级机构。法国证券监督委员会(AMF)2005年1月26日第一次公布其2004年对资信评级机构的报告,该报告指出,证券发行者向评级机构支付费用是引起冲突的原因之一,但是到目前为止这仍然是最可行的方法。虽然各国政府纷纷加强了对评级机构的监管,但并没有相关研究和数据证明这种收费机制直接导致了三大评级机构因缺乏独立公正性而降低评级质量,或者证明这两者之间有很显著的相关性。而在评级实践中,三大评级机构仍然在资本市场上发挥着巨大的影响力。这一方面与三大评级机构的垄断地位有关,评级机构不会因资源不足而影响评级公正性,同时作为理性人,评级机构也不会滥用其垄断市场的力量,去损害已建立的良好声誉。另一方面也说明通过其他的制度安排如防火墙等,也能有效地弥补向发行方收费这种收费机制的缺陷。

二、当前我国评级收费模式分析

当前,我国评级机构主要的收入来源是向受评对象的收费。这种收费模式虽然会带来一定的不利影响,但从制度安排的内在合理性和我国当前的实际情况来看,具有其存在的现实依据。

首先,向受评对象收费是与我国当前国情、评级行业发展现状相适应的。(1)资信评级行业的发展一定程度上依赖行政推动。企业发行企业债、短期融资券等都必须出具评级机构的评级报告,这使“被评级者埋单”的收费模式可操作性较强。(2)我国评级业仍处于发展前期,评级技术有待提高,市场公信力需要提升。加之资本市场欠完善,投资者风险意识不足,利率未完全市场化等因素,资信评级的作用尚未充分发挥,市场对评级的认同度有限,评级结果的使用范围需要推广,评级机构的声誉有待建立。在这样的大背景下,依靠向投资者收费的收费模式,很可能因为投资者认购的不足而影响评级机构的基本生存条件,从而影响到评级质量的提高。从长远来看,对促进我国资本市场发展也是不利的。

其次,根据“谁受益谁付费”的原则,受评对象需要承担部分评级费用。(1)评级机构通过信用风险的揭示,发挥了风险定价功能,有利于发行方进入资本市场融资,或者降低发行方的融资成本。我们以美国债券级别和风险溢价关系为例,表1列示了部分投资级别的公司债券的风险情况,数据显示,随着债券评级质量的下降,违约风险溢价上升。发行方的信用级别越高,则资金成本越低。专业评级机构的评级结果,也有利于降低投资者的信息搜集成本,而信息的充分流动、投资者的积极认购、债券市场的成熟和完善,最终受益者还是广大的债券发行方。(2)市场投资者也从评级机构的风险揭示中受益,但从目前情况看,向机构投资者收费存在一定的困难。这主要是因为当前我国评级行业处于发展初期,评级技术和能力等需要提高。投资机构往往内设专门机构负责信用风险分析,直接服务于投资决策。独立第三方评级,需要在发展中体现其专业化分工优势,从而逐步替代内部信用风险分析机构。(3)向投资者收费的执行成本较高。评级行业最终提供的产品是评级报告,具有外部性和公共品的特性。信息产品的内在属性决定了购买双方信息的不对称性,而一旦购买方了解了一定的信息,则信息产品的价值将锐减。所以向投资者出售信息产品,需要知识产权保护、网络信息安全等一系列配套法律法规的保障,以及制度执行中相关细节问题的规范和约束。

与评级行业相比,审计、律师行业较为成熟。当前无论国内还是国外,注册会计师、律师都是直接向服务对象收取费用。从实际运行看,向服务对象收费的收费模式是行之有效的,它为审计行业、律师行业服务质量提升提供了资源保障。深入研究市场有关批评观点,我们可以发现批评的焦点并不在于收费制度本身,而是与收费制度相关的保障措施的缺乏或者执行不到位,从而导致了独立公正性的不足,也就是说收费制度本身并不必然导致独立性、公正性的缺失。有研究表明,如果会计师事务所规模比较小,单一客户提供的审计收入超过总收入的5%,那么会计师行业认为该事务所对此单一客户发表审计意见时就容易丧失独立性。一个较为普遍认同的观点是,四大会计师事务所相对于国内的小所更具有独立性,其规模优势和垄断地位是主要原因之一,而他们的收费模式是相同的。安然、世通的财务丑闻则暴露了审计和财务管理咨询、证券投资咨询等辅助性业务间的冲突,影响了审计服务的客观公正性,而这并非向服务对象收费模式本身使然。

三、加强评级独立公正性

我国当前评级机构公信力不足,其影响因素并不在于收费制度。而且从当前现状来看,“被评级者埋单”的模式仍然是最可行的。从发展来看,收费模式并不是单一不变的,而会随着外部市场环境的变化及评级机构自身的发展而不断演进。在时机成熟的情况下,我国评级机构可以适当增加出版物、报告等出售收入。

从本质上看,评级机构收费模式之争还是一个评级独立公正性的问题。加强评级机构的独立公正性,是一个系统工程,可从以下几个方面努力:

第一,规范评级机构的收费,加强收费监管。监管机构根据有关标准制定行业收费准则,并允许根据评级业务的实际情况在某一个区间内上下波动。监管机构加强对评级收费的监管,要求评级机构对收费进行信息披露;监管机构可定期或不定期地对评级收费进行现场和非现场检查,以敦促评级机构收费的规范性;在条件成熟情况下,可探讨建立评级收费资金结算的通道,并进行试点,从而割断评级机构和受评企业直接的资金关系,通过对集中结算的监管,提高监管的效率和效果。

第二,评级机构构建利益冲突的防范机制。评级机构自身更需要对潜在的利益冲突,采取有效措施,构建防范机制。这主要有三个方面:首先是对实际或潜在利益的充分披露,包括对评级收费统一标准、评级人员的独立性情况,如是否在以前受评公司任职、评级人员或者家人朋友与受评公司是否有利益冲突、是否持有受评公司的有价证券等;其次加强对现有或潜在利益冲突的有效管理,包括评级回避制度、评级人员的薪酬确定机制、评级职业守则的执行监督机制等;再次,需要建立和有效执行防火墙制度。如分析团队和营销部门的严格隔离、评级信息的传递和使用规定、评级信息的公布和披露规定等。

第三,有效分离评级业务和辅助性业务,调整限制评级机构股权关系。从我国现有的评级机构来看,除了提供评级业务之外,有些还开展投资银行、财务咨询等业务。评级机构的评级结论可能受到发行方购买评级机构提供的其他服务的影响。从国际上的经验看,可以从完全不允许提供评级之外的其他业务、允许提供但建立有力的信息壁垒或公司防火墙来避免评级与其他业务间的利益冲突。此外,我国很多评级机构和当地的人民银行、商业银行以及一些金融机构都有“血缘”关系,这种股权关联,随着评级业务的逐步开展,其本身固有的利益冲突将日益显现。如日本三大评级机构JBRI、NIS和JCR,JBRI的资本额小于其他两家,但是NIS和JCR的股东主要为日本各大金融机构,与信用评级业务有直接利益关系,能否保持公正客观立场受到一定的置疑,因而在市场占有率上远远不及日本经济新闻社独资设立的JBRI。因此监管机构在资质认定的时候应对申请者的股权结构加以考虑,并根据这些机构的股权结构对其业务范围进行一定的限制。

第四,落实评级服务的实际委托人。在当前评级关系模式中,评级服务的委托人为受评企业,实际选择并支付费用的人变成被评级对象的管理当局。虽然企业为评级的最终受益人,但由其直接选择评级对象并支付费用的模式,容易造成评级机构因为受到更换评级机构的要挟而丧失独立公正性。因而可以尝试评级机构不再由债券发行人选择指派,而是由债券的债权人或者潜在的债权人通过某种机制选举产生,切断发行人和评级机构的道德风险链条。

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆