重庆,集巴渝文化、移民文化、三峡文化、陪都文化、都市文化于一体,是中国人口最多、面积最大而又最年轻的直辖市。因此有人说,这是一座处处隐藏挑战和诱惑的特色城市。 早在北京的时候,就听说重庆的社会信用体系建设已走在全国的前列,对于重庆,

重庆,集巴渝文化、移民文化、三峡文化、陪都文化、都市文化于一体,是中国人口最多、面积最大而又最年轻的直辖市。因此有人说,这是一座处处隐藏挑战和诱惑的特色城市。

早在北京的时候,就听说重庆的社会信用体系建设已走在全国的前列,对于重庆,记者并不陌生,而对于重庆社会信用体系建设,记者却充满太多的好奇。怀着这份好奇,在春末夏初的一个上午,记者走进了重庆。

在重庆的一周里,围绕重庆市社会信用体系建设,记者采访了重庆市政府社会信用体系建设办公室主任、重庆市经委副主任吴光,重庆市信用办、整规办秘书长许定亚,重庆市政府法制办综合处处长姜敏,中国人民银行重庆营管部征信处处长田洪,重庆市工商局企业信用建设处处长杨陶,重庆市劳动保障局法规处处长刘大权。他们以及他们所代表的部门组成了领导重庆市社会信用体系建设的中坚力量,透过他们的叙述和他们的部门,记者看到了一幅重庆市社会信用体系建设的壮丽画卷正在徐徐打开。尽管在打开的过程中还会遇到很多当初没有预计到的困难,但一如他们面前滚滚流过的长江,没有任何艰难险阻可以阻挡他们奔向大海,而具有深厚文化底蕴的年轻直辖市也从未停止过上下求索!

打造“诚信重庆”信用建设纳入施政纲领

2002年,中共重庆市委、市政府提出了向服务型政府转型,打造“礼仪重庆”、“知识重庆”、“魅力重庆”和“诚信重庆”,将“诚信重庆”作为兴市强市、建设新重庆的标志之一。2003年,根据全国整顿和规范市场经济秩序工作会议的要求,重庆市委、市政府对全市的整规工作进行了全面部署,把加快构建重庆市社会信用体系基本框架作为全市创建服务型政府、发展环境综合整治的一项重大举措,全面启动了社会信用体系的建设工作。

2003年8月28日,全市召开了打造“诚信重庆”的千人干部大会,市长王鸿举亲自作了动员和工作部署,市政府印发了重庆市社会信用体系建设方案,明确提出“以政府信用为主导,企业信用为重点,个人信用为基础,三位一体全面推进,从主要城市到区县,从大中型企业到全部企业,分步实施,相互联动,社会共建”的建设思路。提出了以“一个保障、两个平台、三大体系”(即信用体系法规保障,信用信息基础平台和信用监管平台,构建政府、企业和个人三大信用体系)这一基本框架为建设蓝图。按照《建设方案》的要求,成立了由市长王鸿举担任组长的社会信用体系建设工作领导小组,负责全市社会信用体系建设的相关工作,并成立重庆市社会信用体系建设工作领导小组办公室,与市整规办合署办公,建立了领导体系,落实了工作机构,明确了工作任务。政府、企业、个人三个分体系的牵头部门,市政府办公厅、工商局、人民银行重庆营业管理部和劳动保障局也分别成立了信用体系建设工作协调小组,设立了办公室,安排了专人负责信用工作。形成了在市社会信用体系建设领导小组的统一领导下,市信用办总牵头,三个工作协调小组分类指导的“三位一体”的工作格局。

注重法规建设,保障信用监管平台和征信系统平台统一建设

按照《重庆市社会信用体系建设方案》的要求,重庆市先后出台了《重庆市政府信用建设工作方案》、《重庆市企业信用体系建设工作方案》、《重庆市个人信用体系建设工作方案》,将《建设方案》中的有关内容细化实施。同时,各职能部门、行业协会也纷纷出台了本部门本行业有关信用建设的规章制度。

在政府信用建设这一体系中,重庆确立了“按照决策科学、运行高效、监督有力、服务周到、言行一致的标准,创建服务型政府,树立政府的良好信用形象”这一目标。并根据政府管理的程序和内容,在决策、执行、监督、服务和商务等5个方面采取了20条措施。

市政府成立了专家咨询委员会,建立了依法行政专家决策制度、政府新闻发言人制度和开门立法制度,建立了重大决策社会听证制度,对人民群众比较关注、涉及公共利益的立法项目通过立法听证会形式,进一步提高了政府决策的科学性、实用性、公开性;出台《重庆市政府部门行政首长问责暂行办法》,率先在全国将行政问责纳入规范化、制度化轨道;出台《重庆市行政执法程序规定》和《规范性文件审查登记办法》等文件,加强了行政程序的法制建设和对行政行为的监督,提高了规范性文件质量;完善了民心工程督办考核制度,加强对民心工程实施情况的日常督办和年度考核,使之成为政府取信于民的有利措施。上述工作对全市社会信用体系的推进起到了引导和示范作用。

针对企业信用建设起步较晚,发展不平衡的问题,近几年重庆市政府着重在信用分类监管和征信平台的建设上下大力气,并取得了初步成效。市政府先后出台了《重庆市企业信用信息联合征信指标体系》和《重庆市企业信用信息联合征信办法》,绘制了“重庆市企业信用体系基本框架”,对于各职能部门、行业协会的分类监管和内部信用信息平台的搭建作出了系统的规划。市国税局、地税局分别制定了《重庆市国家税务局纳税信誉等级评定管理办法》和《重庆市地方税务局纳税人诚信纳税评审管理办法》,积极建立纳税信誉等级评定机制,实施纳税信用分类管理;重庆市食品药品监督管理局启动了食品安全信用体系,为食品企业设立经营档案、安全信用档案,加大食品卫生违法企业的惩罚力度;重庆海关正式全面启用H2000通关系统,对进出口企业信息、物流信息、关税信息、统计信息等电子数据进行准确、及时、全面的分析;由重庆市工商局牵头进行的首批17个部门掌握的有关企业信用信息资源的整合工作也已经全面启动,已录入了15.4万户存活企业的基础注册登记信息和部分企业的优良信誉信息以及不良行为信息。此外,还录入了10.26万户注销、吊销企业的退市信息;重庆市商务信用中心开发了具有自主知识产权的智能信用评估系统,完成了“电子商务信用认证试点工程”建设,建立了电子商务信用认证系统。

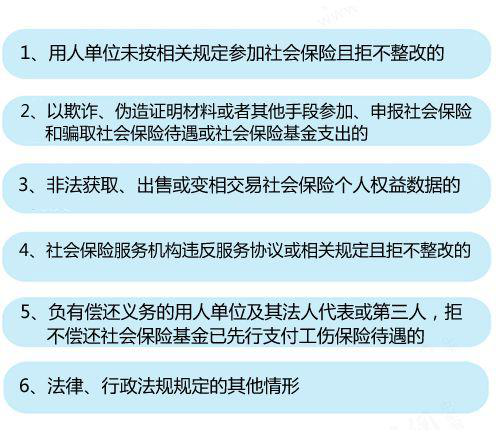

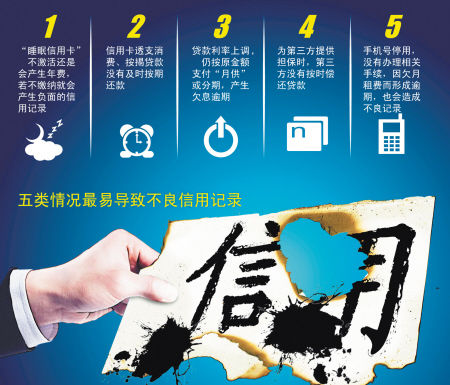

全市个人信用体系建设工作主要由重庆市劳动保障局和人民银行重庆营管部承担。市劳动保障局将重庆市社会保障信息系统建设的总体方案和重庆市个人信用体系建设结合起来,拟定了《重庆市社会保障信息系统一期工程业务流程和资源整合方案》,制定了符合本市实际的社会保障卡(社会信用卡)技术规范,开始实施一期工程建设,各社保经办机构也抓紧了自身信息系统建设,统一指标体系和数据库结构,为个人信用和企业信用征信工作打下了基础。人民银行重庆营管部争取到人总行的支持,成为中国人民银行确定的建设企业和个人基础信用数据库的全国七个试点城市之一,积极做好基础工作,联合全市各商业银行建立了全市银行个人信用征信系统,实现了各商业银行的信息互联互通,以及与中国人民银行数据库数据共享,该系统已在2004年底正式开通,采集了包括贷款业务信息、准贷记卡业务信息、贷记卡业务信息、个人身份信息、特殊交易信息和特别记录信息。目前,重庆市进入个人征信系统的贷款个人已有30余万人,贷款余额近300亿元,银行信用卡41.4万张,透支余额1.51亿元。通过查询,拒绝了一些过度负债或诚信度不佳的客户的贷款申请,对防范金融风险、建立个人诚信的自我约束机制起到了积极作用。

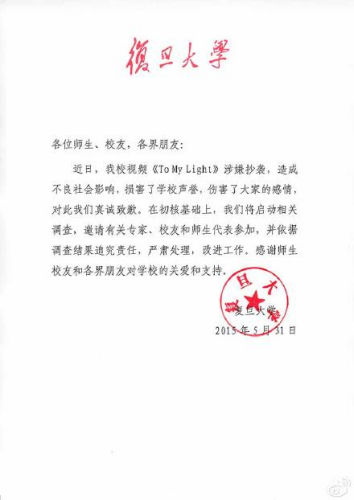

市信用办、市教委、市商务信用中心、重庆大学联合于2004年底启动了高校学生个人信用评价管理系统,该系统通过对高校学生信用信息管理、作用评价等功能为高校学生助学贷款提供辅助决策,促进了毕业生的就业管理和在校学生诚信行为的规范。

以应用促信用,解决信用缺失突出问题

以解决企业信用缺失突出问题为重点,积极推进清欠工作。

市信用办牵头协调和督办,市有关部门制定了清欠方案,明确目标、任务和措施,在全市开展为期三年的清理企业各类拖欠的大行动,2003年以来,重庆市已累计清理各项欠款334.5亿元,基本提前一年完成三年的清欠任务,实现了“一个突破,三个完成,五个不欠”。

一个突破:全市银行业金融机构不良贷款比例实现历史最低水平,2006年初仅为8.5%,比全国平均水平低1.2个百分点,比2003年下降了12.72个百分点,实现了重大突破。

三个完成:一是2005年全年清偿了3.96亿元,超额完成了清偿全市国有企业历年拖欠职工医疗保险金、失业保险金、养老保险金和工资款、医疗款等“三金两款”的阶段性年度目标。二是截至2005年底,清理政府投资项目拖欠工程款15.06亿元,占清欠总目标的92.53%;清理社会拖欠工程款31.42亿元,占清欠总目标的81.29%。基本完成了国家在建设工程领域提出的清欠工作任务。三是截至2005年底,全市共清理水费欠款0.21亿元,占清欠总额的86.1%,提前完成了清理企业历年拖欠水费的进度目标。

五个不欠。实现了农民工工资基本不欠,拖欠农民工工资3年以上的历史旧帐得到全面清理,清偿金额达6.24亿元,建立推行了农民工工资保障金制度;实现了应缴社会保险金基本不欠,累计追缴拖欠职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等共计23.14亿元;实现了当期税款不欠,历年拖欠的国税款9.5亿元、地税款7.43亿元得到全部偿还;实现了当期电费不欠,历年拖欠的电费8.92亿元得到全部偿还;实现了当期天然气费不欠,历年拖欠的天然气费1.44亿元得到全部偿还。全面完成3年以上历史欠款的清理任务。

此外,市金融办与市最高人民法院联动,针对企业拖欠的不良贷款法院判决标的执行难的问题.积极开展协调工作,通过努力,标的执行度由9%上升到18%。

搭建区县中小企业信用平台,打通企业融资瓶颈

2004年,国家开发银行在重庆市开展了中小企业信用贷款试点工作,建立起银行、政府、社会中介和企业“四位一体”的以信用信息征集和评价为基础的融资新模式,改变了传统的银行、企业“一对一”的融资关系。仅在九龙坡区,就已有近300户中小企业提出贷款申请,16个区(市、县)政府已向分行提报项目129个,分行评审承诺项目87个,累计承诺贷款8.8亿元,对73户企业累计发放贷款6.8亿元。据初步统计,已贷款企业可增加就业人员6200余人。通过中小企业贷款融资推动,有效地解决了开发性金融合作地区中小企业融资难问题,推进了地区信用建设。

落实三农政策,解决农民贷款难问题

市金融办、市农村信用社也在广大农村推进信用评估制度,针对农户小额贷款申请难、回收难的问题,建立农户经济档案542万户,评定信用户430万户,发放小额贷款证358万个,评定信用村1351个,信用镇26个,信用县10个。全市农村信用社自2003年以来共发放农业贷款280亿元,其中发放农户小额贷款1 43亿元,有效地解决了农民贷款难问题,将扶持“三农”政策落到了实处。信用评估制度的建立还解决了金融机构贷款回收难的问题,在已经评定的信用村、镇中,部分村、镇的贷款回收率达到了100%。

共铸诚信,建设和谐社会

在重庆现在已初步建立起了信用信息公开机制和信用惩戒褒扬机制。政府各职能部门根据自身特点,在部门内部建立了对行业企业的信用等级评估制度,对监管企业进行了分类评级监管,并在各自的网站或公共新闻媒体上定期、不定期公布违法失信企业名单,不合格产品名单和诚信企业、优质产品名单。几年来,上述部门先后评选了605户守合同重信用企业、302户诚信年检免审企业、50户诚信房地产交易企业、50户诚信私营企业、86户诚信旅行社,112户诚信纳税先进企业等诚信守法企业,结合分类监管制度,让诚信企业得到了实惠。

为建立信用惩戒褒扬机制,震慑失信行为,促进企业的信用制度建设,市信用办会同市建委、市工商局、市卫生局等部门定期整理出一批有违法失信行为的企业名单,召开披露失信行为企业新闻通报会,向社会公开曝光,极大地震慑了存在违法失信行为的企业。

为了营造“诚信重庆”的良好氛围,近年来,重庆市有关部门和信用自律团体积极开展形式多样的,诸如“诚信纳税”、“诚信经营”、“诚信企业”、“诚信执业”等诚信活动,充分展示了各种社会活动中民主法治、诚信友爱、安定有序、和谐相处的社会主义和谐社会。市信用办连续举办了几届重庆市公务员信用知识普及培训班,邀请了国内信用体系建设领域的知名专家对近百名市级部门、区县公务员授课,提高了公务员对重庆市社会信用体系建设的认识。社会信用体系建设住重庆市的社会经济生活中初现魅力。

上下求索,信用建设任重道远

短短几年内重庆市在社会信用体系建设中所取得的成绩是巨大的。然而,社会信用体系建设是一项系统工程,不可能一蹴而就,重庆的信用建设者们对信用建设的长期性、艰巨性也是有清醒认识的。这种清醒认识来源于这几年亲身的实践,来源于实践中不断的探索与思考。几乎所有的受访者在接受记者采访时都反映出了共同的呼声:国家层面的信用立法当务之急;国家的社会信用体系建设总体部署急需出台;领导社会信用体系建设的牵头部门应尽快明确。而这些呼声所体现的内容正是这些年来重庆社会信用体系建设在推进过程中遇到诸多困难后的深刻体会。重庆市市长王鸿举在市工商局视察企业信用体系建设时说:“信用建设贵在为社会所用,难在资源整合,各个单位的认识和积极性都不一样,打破信息壁垒有个过程。”

尽管如此,年轻的直辖市并没有在企盼中等待,因为他们知道,路就在他们的脚下,当更多执著的脚步迈得如他们一样坚定而沉着,中国社会信用体系建设就一定会奏出激越的乐章!

监督方式防骗必读生意骗场亲历故事维权律师专家提醒诚信红榜失信黑榜工商公告税务公告法院公告官渡法院公告

个人信用企业信用政府信用网站信用理论研究政策研究技术研究市场研究信用评级国际评级机构资信调查财产保全担保商帐催收征信授信信用管理培训

华北地区山东山西内蒙古河北天津北京华东地区江苏浙江安徽上海华南地区广西海南福建广东华中地区江西湖南河南湖北东北地区吉林黑龙江辽宁西北地区青海宁夏甘肃新疆陕西西南地区西藏贵州云南四川重庆